« J’aurais jamais cru qu’il y avait autant de bestioles là-dessous. » Renée

Mai 1998, Montviette, sortie « Les petites bêtes de la mare » : une vingtaine de participants découvrent dans le filet troubleau du naturaliste Loïc Chéreau nombre d’amphibiens, insectes aquatiques et mollusques… Renée, quatre-vingts ans, agricultrice, croyait bien connaître les habitants de la mare. Elle fut alors surprise…

À l’occasion des enquêtes menées par Montviette Nature depuis 1990, de précieux témoignages ont été collectés.

Une mare aux sangsues

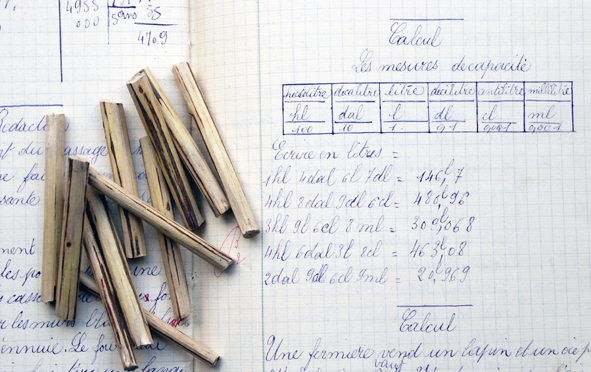

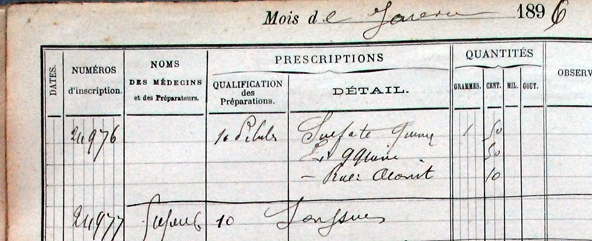

Dans les ordonnanciers (collection Montviette Nature) des docteur Louis-Désiré Lescène (1866-1933) puis Marcel Lescène (1892-1956), pharmaciens à Livarot (14), il est fréquemment prescrit l’emploi de sangsues. André, Madeleine, Jean, Marguerite, Andrée, Mauricette, se souviennent :

« Mon père en a eu une congestion. Le médecin lui a prescrit des sangsues. On les posait derrière l’oreille. Et quand les sangsues étaient pleines de sang, on les mettait dans la cendre pour les faire dégorger. » Montviette (14)

« Ma mère a été en chercher chez le pharmacien à l’angle de la rue du Bosq à Saint-Pierre. Après on les a remises dans la mare, mais on ne les a pas retrouvées. » Vieux-Pont-en-Auge (14)

« On avait une cousine à la maison qui a fait une manière de congestion. Le médecin a dit de prendre deux sangsues à la pharmacie : ça se met derrière l’oreille. » Montviette (14)

« Les médecins faisaient ramasser les sangsues sur les mares. » Toutainville (27)

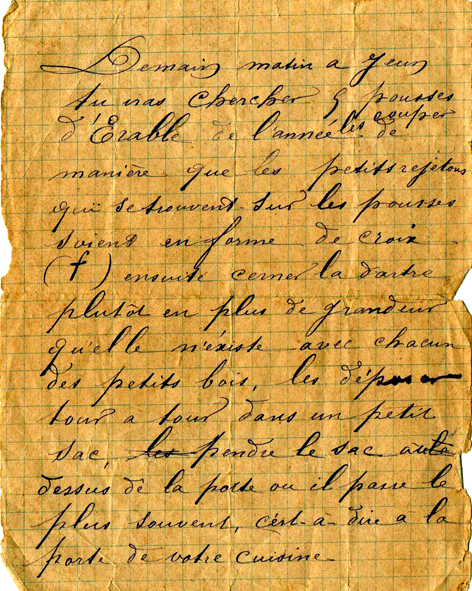

« À Lisores (14), il y en avait dans une mare. Certains venaient en chercher pour en remettre dans un autre étang. Les gens en recherchaient. »

« Les gens les ramassaient et les mettaient en réserve d’eau. Quand les gens avaient une congestion, on leur mettait des sangsues. » Grandmesnil (14)

« À Montpinçon et à Tortisambert (14), il y avait une mare aux sangsues où on attrapait les sangsues en attachant un « cheval fini », un vieux cheval, toute la journée les pattes dans l’eau. Le soir, son maître le sortait et ramassait les sangsues accrochées et les portait chez le pharmacien. » André

La salamandre

Aux abords des bois, les petites mares sont fréquentées par la salamandre.

« On la voit au bord de l’eau et dans les fossés. Il y a une mare sous l’étable, il y a une source. On allait y chercher l’eau. » La Croupte (14)

Grenouilles

Les grenouilles chantent les soirs de printemps et d’été aux abords des mares.

Montviette (14), fête de la Saint-Jean (24 juin) vers 1930 : « On faisait une course à la brouette avec des grenouilles. Il ne faut pas qu’elles sautent de la brouette. » André

« Pour les attraper, on se servait d’une branche de noisetier et de pétales d’œillet rouge au bout d’une ligne. » Raymond

« Ça monte dans les pommiers. » Montviette (14)

« Elles font du bruit quand il est pour venir de l’orage. » Grandmesnil (14)

« Les grenouilles et les crapauds, ça mange les limaces. » Saint-Pierre-de Mailloc (14)

Quand on curait…

Le curage des mares se fait à la fin de l’été, en corvées, avec l’aide des voisins. La vase est mise en tas à égoutter durant huit à quinze jours. Elle est ensuite épandue sur les prés à faucher. « Celui qui avait assez de vase avait de l’herbe pour deux à trois ans. »

« Dans la vase de l’étang, les pêcheurs venaient chercher des vers, des vers rouges. »

« La vase était mise sur le bord. Il y avait un étang près du pont. Quand on curait l’étang près du pont, on levait les anguilles à la pelle. Les truites, on n’en prenait pas beaucoup. Il y avait pas mal de gros cailloux dans le fond du ruisseau et dessous des écrevisses. On s’amusait surtout avec. Ça pince quand tu les prends mal. Il y avait aussi des vairons, par bancs. On les prenait dans une bouteille. » Montviette (14)

« Le sang de l’anguille est acide si on a une coupure à la main. Il faut mettre du plantain qu’on appelle « oreille de lièvre », l’écraser entre les doigts. »

« Les porte-bois dans la rivière ou les mares. Il fallait casser l’écorce et sortir la larve : c’est un appât et on en met un ou deux pour pêcher la truite. » Thiéville (14)

« C’est comme les vers de terreau. C’est toujours des vers rouges dans le compost. Des rouges et ceux qui avaient la tête noire : c’est les meilleurs pour la pêche. » Thiéville (14)

Préserver les mares et leur faune

Dès avril, les abords et le fond des mares se couvrent d’une végétation diversifiée : plantain d’eau, potamot flottant, renoncules aquatiques et joncs divers.

De 1996 à 2000, dix mares de la commune de Montviette (14) ont été retenues pour participer au Programme national de recherche sur les zones humides. Un collectif de scientifiques a encadré l’équipe de l’association Montviette Nature pour y mener des inventaires approfondis. Ce sont les mares qui jalonnent le plateau, celles qui sèchent parfois en été et prennent ces teintes vertes peu engageantes, qui abritent la faune la plus riche. Dytiques, nèpes, notonectes, ranatre, libellules, grenouilles vertes et rousses, tritons, crapauds, s’y reproduisent. Couleuvres à collier et poules d’eau viennent s’y nourrir. La plupart sont des espèces fragiles.

« La couleuvre va à l’eau ; elle nage la tête sortie de l’eau. Elle niche dans la rive. » Toutainville (27)

« Ma grand-mère croyait que l’arc-en-ciel pouvait vider l’eau d’une mare au profit de la sienne. » Saint-Georges-en-Auge (14)