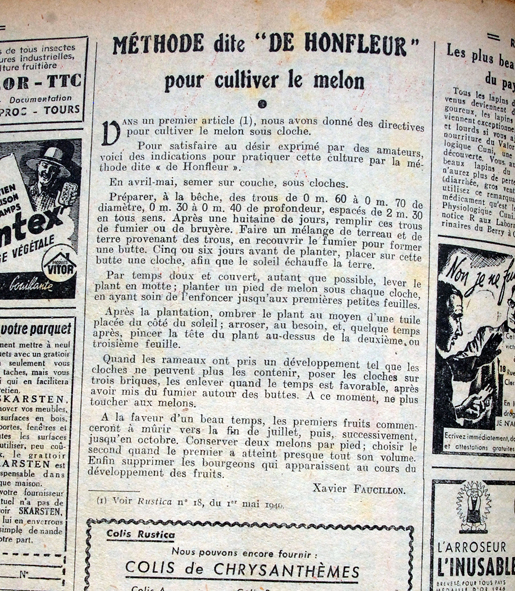

En 1949, alors que la culture du melon en plein champ est abandonnée depuis 1914, la revue Rustica publie encore une méthode dite « de Honfleur » pour cultiver des melons…

Rustica, n° 19, 8 mai 1949.

À suivre douze extraits publiés depuis la fin du XVIIIe siècle présentant les méthodes de culture du melon de Honfleur.

Dans le Cours complet d’agriculture…, on ne cite pas explicitement le melon de Honfleur, mais on décrit la méthode de culture des melons à Honfleur et on la compare à celle pratiquée aux environs de Paris.

Cours complet d’agriculture théorique, pratique, économique, et de médecine rurale et vétérinaire […], ou Dictionnaire universel d’agriculture, Tome 6, Paris, 1785, p. 484-485.

« Méthode de cultiver les Melons à Honfleur »

Voir Journal des départemens de la Mozelle, de la Meurthe, de la Meuse, des Ardennes et des Vosges, 10 mars 1791, p. 76-77.

Dans son ouvrage, Étienne Calvel consigne la lettre d’un cultivateur de melons qui lui décrit la méthode qu’il pratique avec succès dans la région de Honfleur. Au sujet de l’arrosage, ce dernier dit : « Nous nous gardons bien de forcer d’arrosemens, qui nuiraient à la qualité. Le melon n’a pas autant besoin d’eau qu’on le pense ; les vapeurs de l’atmosphère sont pour nous un léger arrosement, assez sensible dans la végétation. Je ne doute pas que ces vapeurs salines ne contribuent en partie à nous donner les plus beaux et les meilleurs melons de France […]

Étienne Calvel, Du melon, et de sa culture sous châssis, sur couche et en pleine terre, Paris, A.-J. Marchant, 1805, p. 25-29.

« Quelques cultivateurs des départemens de l’ouest ont essayé de cultiver le melon en pleine terre, et plusieurs ont bien réussi : c’est principalement aux environs de Honfleur qu’on a obtenu les plus grands succès ; on peut en juger par les beaux fruits qu’on porte à Paris tous les ans. Je passai au Palais-Royal il y a deux ans, et je vis sur un melon de Honfleur ces mots : Je pèse 36 livres, et je vaux 36 francs. Je dînai chez M. Vilmorin la même année ; il y avoit sur la table deux melons de Honfleur qu’il avoit fait venir pour en tirer la graine et s’assurer de l’espèce : ils pesoient chacun environ trente livres. […] Les cultivateurs de Honfleur attribuent leurs succès en partie aux pluies et aux vapeurs qui leur viennent directement de la mer, et qui contiennent des parties salines. »

Nouveau cours complet d’agriculture théorique et pratique […] ou Dictionnaire raisonné et universel d’agriculture, Tome 8, LIC-MYR, Déterville, Paris, 1809, p. 259-260.

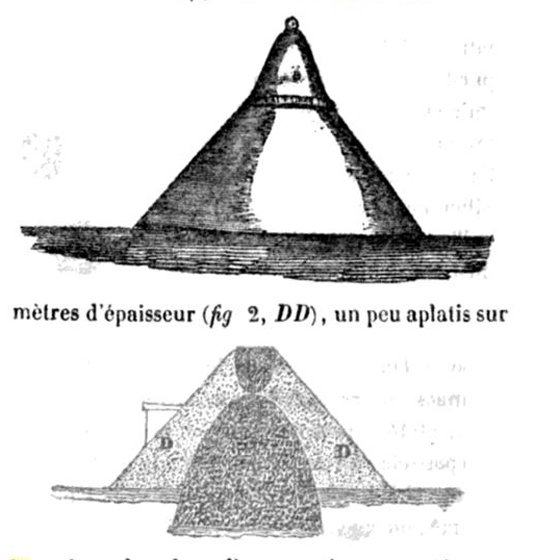

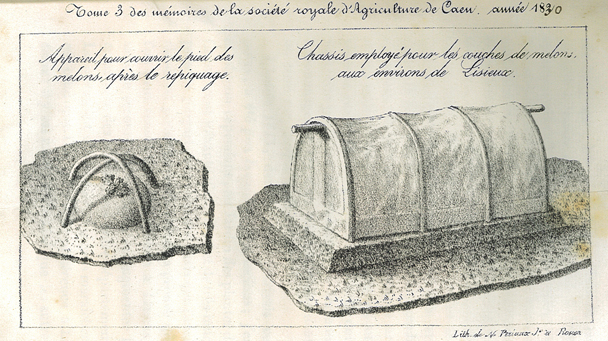

M. Montaigu, Mémoire sur la culture des melons dans le département du Calvados, et particulièrement à Honfleur et aux environs de Lisieux, F. Poisson, Caen, 1828, 12 p. (Extrait des Mémoires de la Société royale d’Agriculture et de Commerce de Caen, 1830) https://www.bmlisieux.com/normandie/melons14.htm

« L’article de M. Montaigu est trop long pour être rapporté ici, et une analyse ne le ferait pas assez connaître. Nous dirons donc seulement qu’à Lisieux on élève les melons sous des châssis, dont les panneaux sont semi-cylindriques et garnis de papier oint d’huile de lin pour le rendre plus transparent, tandis qu’à Honfleur, où la température est moins favorable à cause de la proximité de la mer, on est obligé d’élever les melons sous cloches ou sous des châssis de verre; que la multiplication par boutures y est pratiquée depuis fort longtemps; qu’on y voit souvent des melons de 30 livres et plus; qu’à Lisieux on plante chaque année de 50 à 60 mille pieds de melons, qui produisent de 100 à 120 mille fruits; qu’à Honfleur chaque pied de melon rapporte 12 à 15 francs dans les bonnes années. »

Bulletin des sciences agricoles et économiques, Vol. 14, 1830, p. 167.

Aîné Jacquin dans sa Monographie complète du melon distingue et détaille également deux méthodes de culture, celle de Honfleur et celle de Lisieux. Il tient ses renseignements de M. Philippe, cultivateur à Lisieux. Celui-ci « prétend que la variété cultivée à Lisieux n’est pas le véritable melon de Honfleur. Elle est plus petite, plus ramassée et plus couverte ou brodée. […]

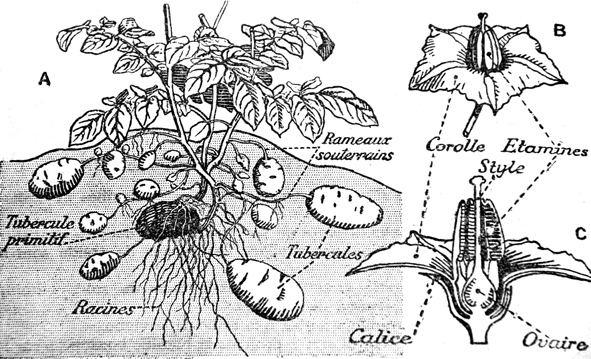

Le lieu où l’on cultive doit être abrité du vent du nord ; s’il ne l’est pas naturellement, on fait des abris provisoires avec des branchages, des paillassons, etc. Lorsque les branches ont environ dix pouces, on en pince l’extrémité et on en agit de même à l’égard de celles qu’elles produisent. On sarcle et on arrose, mais rarement, à cause des vapeurs qu’entretient le voisinage de la mer ; vapeurs auxquelles les cultivateurs de Honfleur attribuent les qualités de leurs melons. Ceux-ci au reste, comme presque tous les maraîchers, perdent beaucoup par le transport. […]

On préfère généralement à Lisieux la graine qui a cinq ou six ans ; on la recueille sur les fruits les plus mûrs, et on choisit celle qui tient aux tranches supérieures du melon. Les uns la sèment sans préparation, les autres la font tremper pendant vingt-quatre heures dans du lait doux, dans du vin ou de l’eau de vie à 14 ou 15 degrés. […]

Cette culture, dont les indications nous ont été données par M. Oudin, fleuriste à Lisieux, est assez bien entendue ; il serait plus avantageux seulement de mettre plus d’espace entre les pieds. Elle est plus économique que celle de Honfleur, où l’on emploie le verre de préférence. On cultive principalement le melon de Honfleur qui paraît y mieux réussir. Cependant on y cultive aussi les cantaloups. On ne voyait autrefois que quelques cultures de melons dans les gorges et les vallons bien exposés. On en cultive aujourd’hui dans toutes les situations. On fait de 50 à 60,000 pieds de melons annuellement, dont on estime le produit à 50 ou 60,000 francs.

M. Montaigu, dans les Annales d’horticulture, dit avoir obtenu, en cultivant à la manière de Lisieux et de Honfleur, 160 fruits sur 60 pieds qu’il avait plantés au jardin des plantes de Caen. Ce succès, obtenu en 1823, année peu favorable, prouve que la culture du melon sans verre peut réussir parfaitement dans d’autres localités que celles environs de Lisieux et de Honfleur. »

Aîné (Pierre Joseph ou Hector) Jacquin : Monographie complète du melon : contenant la culture, la description et le classement de toutes les variétés de cette espèce, suivies de celles de la pastèque à chair fondante, avec la figure de chacune dessinée et coloriée d’après nature, Rousselon et Jacquin Frères, Paris, 1832, p. 84-90.

« Note sur la culture du melon en pleine terre » « Le melon est cultivé en pleine terre à Honfleur, à Lisieux, à Orbec : dans ces pays on en récolte des milliers et on en fait un objet important de commerce.

M. Noget, curé d’Aubigny, près Falaise, a été pendant longtemps curé dans le canton d’Orbec ; il y faisait avec succès des melons en pleine terre : dans sa nouvelle paroisse il a fait des essais qui ont parfaitement réussi. Un grand nombre d’amateurs l’ont imité, et maintenant les melons en pleine terre prospèrent aussi bien aux environs de Falaise que dans le pays d’Auge, quoique le sol y soit d’une qualité bien inférieure.

Pourquoi n’en serait-il pas de même à Evreux ? Les essais faits en différentes années par plusieurs jardiniers de cette ville ne laissent aucun doute à cet égard. Moi-même, l’an dernier, j’ai récolté ainsi de très-beaux et de très-bons melons en pleine terre.

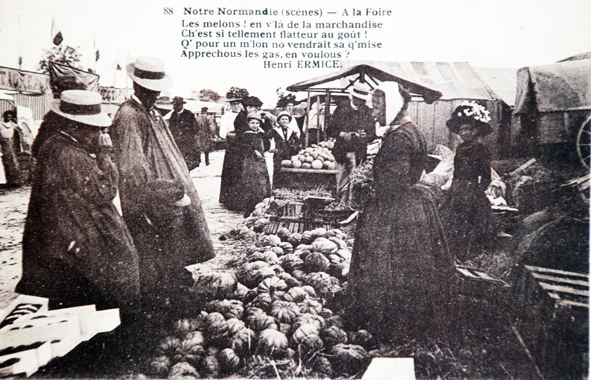

Cependant aux foires et marchés de tout l’arrondissement, nos voisins viennent vendre les leurs avec profit ; mais ces fruits coupés pour la plupart avant le [temps], afin qu’ils puissent supporter le voyage, mûris seulement par les secousses du transport, relevés des marchés de la Basse-Normandie ou du Mans, dont ils sont souvent le rebut, doivent-ils faire nos délices ?

Nous engageons donc les amateurs, dans un pays où il y a tant de jardins, à y cultiver des melons en pleine terre, et sans couches, sans cloches et sans embarras, ils obtiendront le même succès que nos jardiniers. »

M. Bordeaux, « Note sur la culture du melon en pleine terre », Bulletin de l’Académie ébroïcienne : suivant les réglemens de l’ancienne Société d’agriculture, sciences, arts et belles-lettres du département de l’Eure, 1833, p. 101-102.

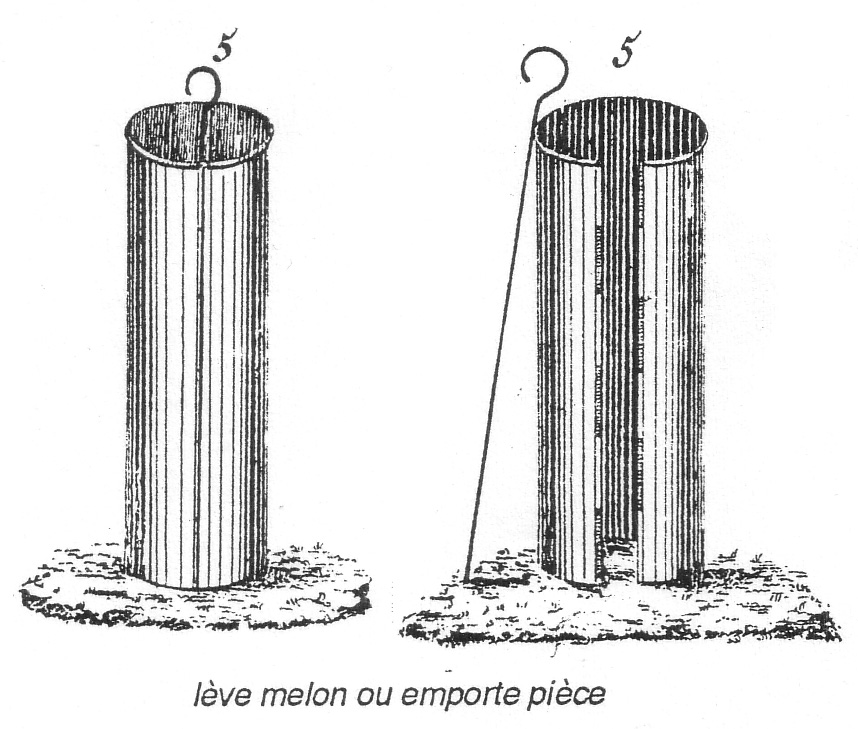

Dans son Traité de la culture du melon, sur couche sourde et en pleine terre, Georges marquis de Chambray écrit : « C’est dans les vallées de Lisieux et d’Orbec, ainsi que je l’ai dit, que ce procédé de culture est particulièrement pratiqué. On y emploie des châssis de papier huilé, pour élever le plant ; le lève-melon pour transplanter ; et des feuilles de papier huilé pour le couvrir après la transplantation. La taille y consiste à étêter le plant, à supprimer les branches cotylédonaires, et à arrêter les branches tigiaires immédiatement au-dessus de la troisième feuille, et les branches secondaires également au-dessus de la troisième feuille.

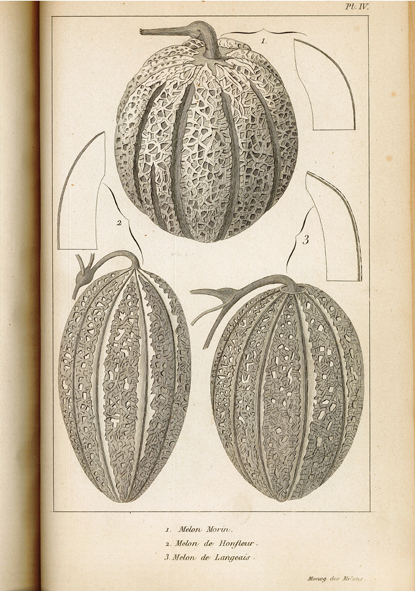

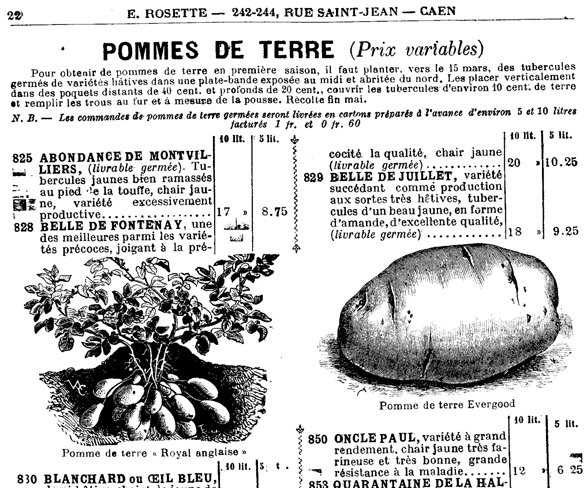

L’espèce que l’on y cultive le plus, et qui réussit le mieux, est le gros maraîcher, plus connu sous le nom de melon de Honfleur : cette espèce a une belle végétation, est du nombre de celles qui donnent les plus gros fruits, et tient le milieu entre les melons hâtifs et les melons tardifs. »

Georges marquis de Chambray, Traité de la culture du melon, sur couche sourde et en pleine terre, Nevers et Paris, 1835, p. 76 . ‹Document aimablement confié par le CRÉe de Chambray (27)›

Il compare également les méthodes de culture du melon de Lisieux et de Honfleur.

Ibidem, p. 79-80.

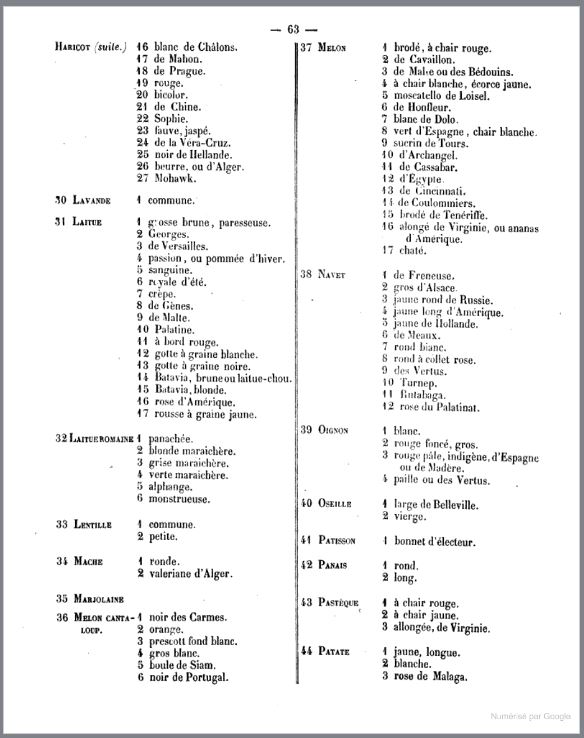

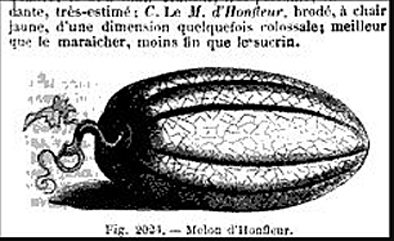

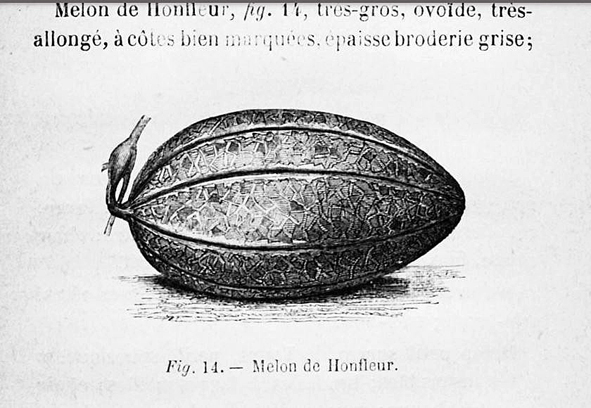

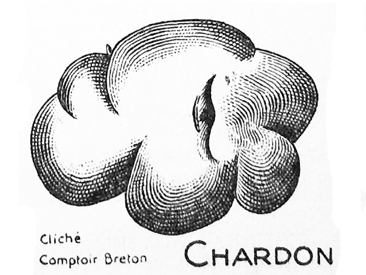

Jean-François Couverchel dans son Traité des fruits, tant indigènes qu’exotiques écrit ceci : « Melon de Honfleur. Les observations qui précèdent [melon de Langeais] s’appliquent également à cette variété ou sous-variété ; car, abstraction faite de son volume, qui est généralement plus considérable, et de l’insertion du pédoncule, qui offre moins d’étendue, les autres caractères ne présentent pas de différences sensibles. Le climat de Honfleur paraît lui être très favorable, car il n’est pas rare de trouver des fruits du poids de 30 à 40 livres.

L’influence du climat et du sol est telle sur la végétation, que nous ne doutons pas que, si le melon de Langeais était cultivé à Honfleur et celui de Honfleur à Langeais, ces variétés ne perdissent, après quelques années de culture, les caractères qui les distinguent. »

Jean-François Couverchel, Traité des fruits, tant indigènes qu’exotiques, ou Dictionnaire carpologique : comprenant l’histoire botanique, chimique, médicale, économique et industrielle des fruits […], Bouchard-Huzard, Paris, 1839, p. 233.

Victor Pâquet, rédacteur du Journal d’horticulture pratique décrit les soins à donner aux melons en mai : « Faisons à 2 ou 3 mètres de distance les uns des autres des trous d’une profondeur de 25 à 30 cent. (et même moins si le climat n’est pas très-froid), d’un diamètre de 50 centimètres à 1 mètre. Remplissons ces trous de fumier à moitié consommé jusqu’à ce qu’il y en ait plusieurs centimètres au-dessus du sol, ayant le soin de piétiner souvent pour prévenir le trop prompt affaissement de ce cône tronqué que l’on recouvre de 18 à 25 centimètres de terre grasse et substantielle ou de bon terreau, ce qui vaut mieux encore. On place sur cette butte une cloche en verre ou seulement une feuille de papier huilé supportée sur deux gaulettes en croisillon. Après un jour ou deux cette petite butte est échauffée, on y sème deux ou trois graines de melon ou on y en repique deux pieds élevés ailleurs ou pris chez un ami ; on donne ensuite à ces plantes les soins convenables pendant la durée de la végétation. Il n’est pas nécessaire de conserver les cloches ou le papier tout l’été ; une fois les grandes chaleurs arrivées, on laisse sans danger le plant exposé aux influences de la saison. C’est ainsi qu’à Honfleur, dans la vallée d’Orbec et les environs de Falaise (Calvados) on cultive le gros Melon dit d’Honfleur, et ce sont à peu près aussi les principes exposés par M. Loisel dans un excellent Traité complet de la culture des Melons. »

Journal d’horticulture pratique ou Guide des amateurs et jardiniers, Première année, Bruxelles, F. Parent, 1844, p. 71.

Voir aussi : François-Ernest Loisel, Traité complet de la culture des Melons ou Nouvelle méthode de cultiver ces plantes sous cloches, sur buttes et sur couches, 2e édition, H. Cousin, Paris et Ch. Savy Jeune, Lyon, 1845.

« Lorsque le plant est prêt à être repiqué, on se sert du « lève-melon » que les ferblantiers d’Orbec fabriquent à cet usage. »

Annie Fettu, Une culture insolite et oubliée… les melons de l’Orbiquet, Service éducatif des Archives départementales du Calvados.

« On répandait de la brique pilée à leur pied pour obtenir de plus beaux fruits. Lorsqu’il arrivait que des melons se fendent après une pluie, on saupoudrait du sucre dans la fente. » Pierre Mesnil, jardinier Ouilly-le-Vicomte (14)

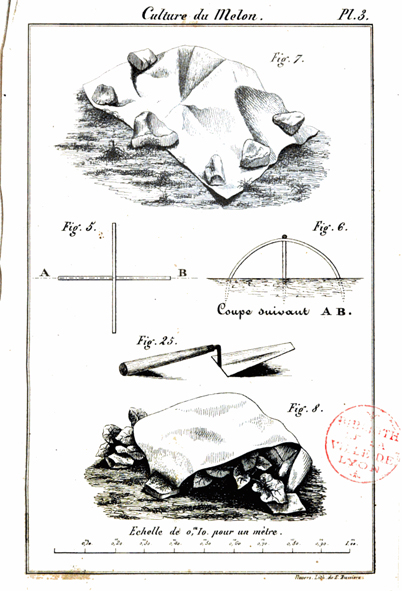

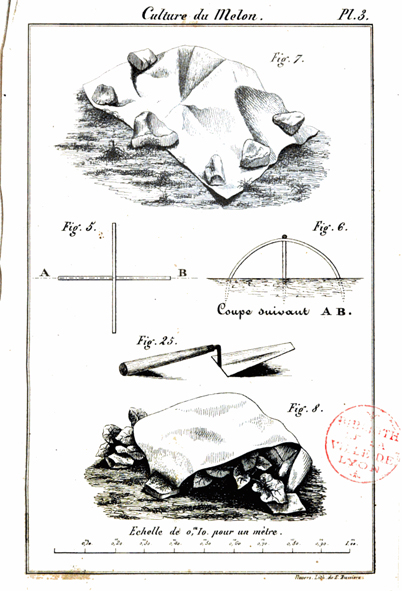

Protections du melon à sa mise en terre fin mai, début juin

Cultivé en plein champ, le melon doit être protégé des gelées matinales au moment de sa mise en terre. Plusieurs méthodes ont été expérimentées…

M. Montaigu, Mémoire sur la culture des melons dans le département du Calvados, et particulièrement à Honfleur et aux environs de Lisieux, F. Poisson, Caen, 1828, 12 p. (Extrait des Mémoires de la Société royale d’Agriculture et de Commerce de Caen, 1830) https://www.bmlisieux.com/normandie/melons14.htm

« En Normandie, en Picardie, en Touraine et en Anjou où on cultive les melons en pleine terre, et surtout à Honfleur et à Coulommiers, on les risque rarement tout à fait en pleine terre; ordinairement on les abrite avec des couvertures faites avec du papier huilé soutenu par un petit bâtis en bois, dont l’ensemble fait office de cloches à melons. Dans ces localités on fait d’avance ces cloches de papier, et, au moment de leur emploi, on les imbibe d’huile de graine de lin, la meilleure pour cet objet. Peut-être l’application de ces cloches en papier pourrait être utilement faite à d’autres cultures qu’à celles du melon. »

Cours complet d’agriculture, ou Nouveau dictionnaire d’agriculture théorique et pratique, d’économie rurale et de médecine vétérinaire, Tome 14, Pourrat Frères, Paris, 1837, p. 67.

Technique du papier huilé : « On colle le papier sur les cerceaux quelques jours à l’avance, et lorsqu’il est bien sec, on l’imbibe partout avec un morceau d’étoffe en laine trempé dans l’huile de lin. C’est celle que l’on préfère comme donnant au papier une plus grande transparence. Il faut que les châssis soient préparés huit ou dix jours avant de faire la couche, autrement la buée ferait décoller le papier. Celui-ci ne s’imbiberait pas également et les melons en sortant de terre pourraient être brûlés, si l’huile n était pas bien embue, et s’il en restait plus dans une place que dans une autre. Cette observation est de rigueur pour l’emploi du papier huilé. »

Aîné (Pierre Joseph ou Hector) Jacquin, Monographie complète du melon : contenant la culture, la description et le classement de toutes les variétés de cette espèce, suivies de celles de la pastèque à chair fondante, avec la figure de chacune dessinée et coloriée d’après nature, Rousselon et Jacquin Frères, Paris, 1832, Note p. 85.

Au début du mois de juin, les jeunes plants sont repiqués à l’aide du lève-melon dans les toupins, biens préparés avec du fumier chaud.

Pour les protéger des gelées tardives, on les abrite sous un petit tunnel en papier huilé.

Deux feuilles de papier huilé sont maintenues par deux petits bois en croix.

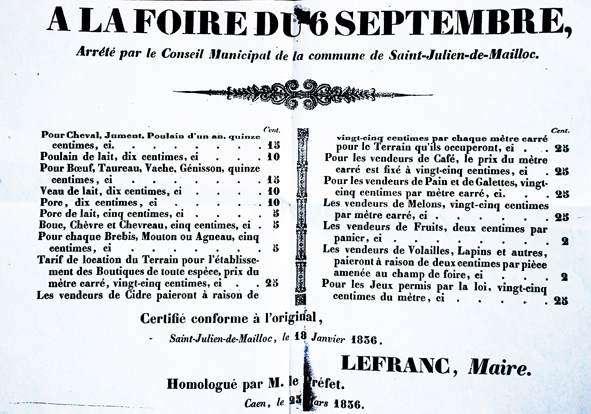

Le papier huilé est fabriqué aux moulins à papier de La Cressonnière, Saint-Martin-de-Mailloc, Glos. On foule les chiffes de lin ou de chanvre que l’on transforme en papier. Ce papier est enduit d’huile de lin. « Ainsi traité, ce papier résiste à la pluie et au froid. » À la Saint-Jean, le 24 juin, les plants sont assez forts : on enlève les papiers à melons.

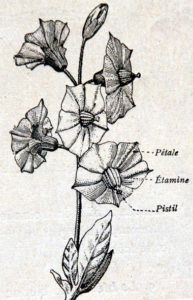

À la floraison, les melons sont pincés, « châtrés » pour ne conserver que deux ou trois fruits par pied. Ils mûrissent isolés du sol par un tuileau.

Recherches Annie Fettu, Archives départementales du Calvados et notes pour la revue Une autre regard, Falaise, 2007.