Cette variété peu documentée est difficile à identifier. Recueilli en 1998 à Vimoutiers auprès d’un jardinier qui le nomme ‘Saint-Sacrement nain’, ce haricot intrigue par sa forme et son coloris. Et, le haricot nain ‘de Cherbourg’ existe-t-il encore ?

Manuscrit sur les haricots

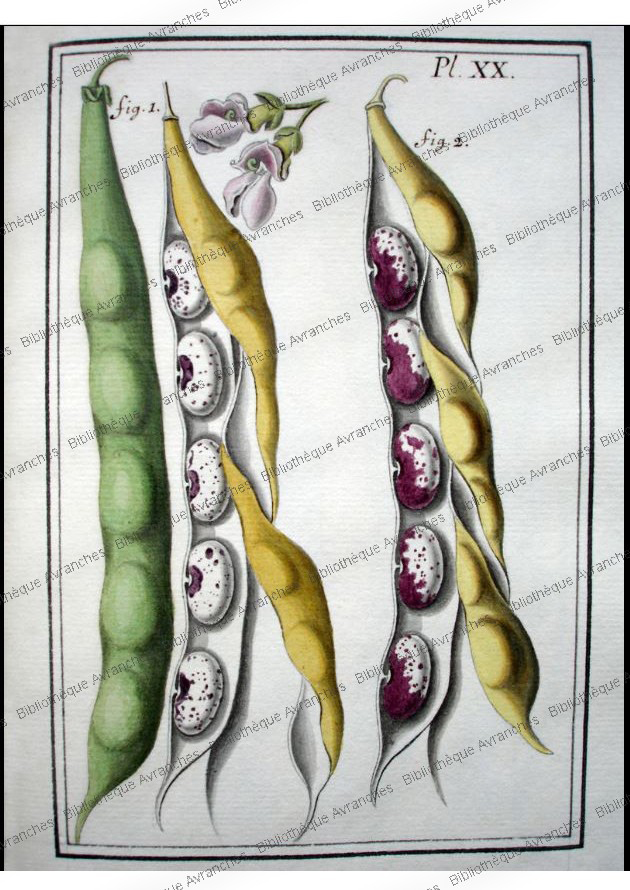

La bibliothèque patrimoniale d’Avranches (50) conserve le manuscrit n° 249 rédigé par l’agronome Louis-René Le Berryais (1722-1807) sur les haricots connus au XVIIIe siècle. Ce manuscrit n’a pas été publié mais une grande part des descriptions figure dans le Traité des jardins ou le nouveau de La Quintinie, 1775. Jointe à ce manuscrit, une série d’illustrations de magnifique qualité montre quelque 75 variétés de haricots.

La figure 2 de la planche XX est la représentation qui s’approche le plus du haricot ‘La Passion’, appelé aussi ‘Saint-sacrement nain’.

La variété désormais cultivée par Montviette Nature et présentée au public au Jardin Conservatoire de Saint-Pierre-sur-Dives pourrait-elle être ce haricot ‘de Perse’ illustré par Le Berryais mais qu’il ne décrit pas dans son manuscrit ?

Sa fleur est violine, les gousses longues contiennent en moyenne six à huit grains de couleur beige jaune tachés d’un rouge sombre aléatoire. Il se consomme en vert et sec. Il n’est pas farineux et très goûteux. Une variété intéressante à continuer de cultiver « pour qu’elle ne soit pas perdue » selon la volonté si ferme de ce jardinier attentif…

Planche XX, figure 2, manuscrit de Louis-René Le Berryais, bibliothèque patrimoniale d’Avranches

Retrouver le haricot ‘Nain de Cherbourg’

Le Traité des jardins, ou Le nouveau de La Quintinie décrit une variété normande inconnue et sans illustration : « le haricot ‘Nain de Cherbourg’, Phaseolus humilis albus e violaceo variegatus. Ce haricot s’élève beaucoup. Ses feuilles sont grandes. Ses fleurs se lavent de violet. Il est fort hâtif ; donne pendant long-temps une grande abondance de belles cosses, tendres étant prises petites, un peu trop marbrées de violet ; contenant cinq, six belles & grosses fèves légèrement marbrées de violet sur fond blanc un peu roux, l’œil bordé d’aurore, excellentes nouvelles & sèches. » Traité des jardins, ou Le nouveau de La Quintinie, troisième édition, lib. Belin, Paris – chez Manoury l’aîné, Caen – chez Le Court, Avranches, 1789. (Coll. Montviette Nature)

Sera-t-il possible de retrouver cette variété ?

Avec le soutien de la Région Normandie