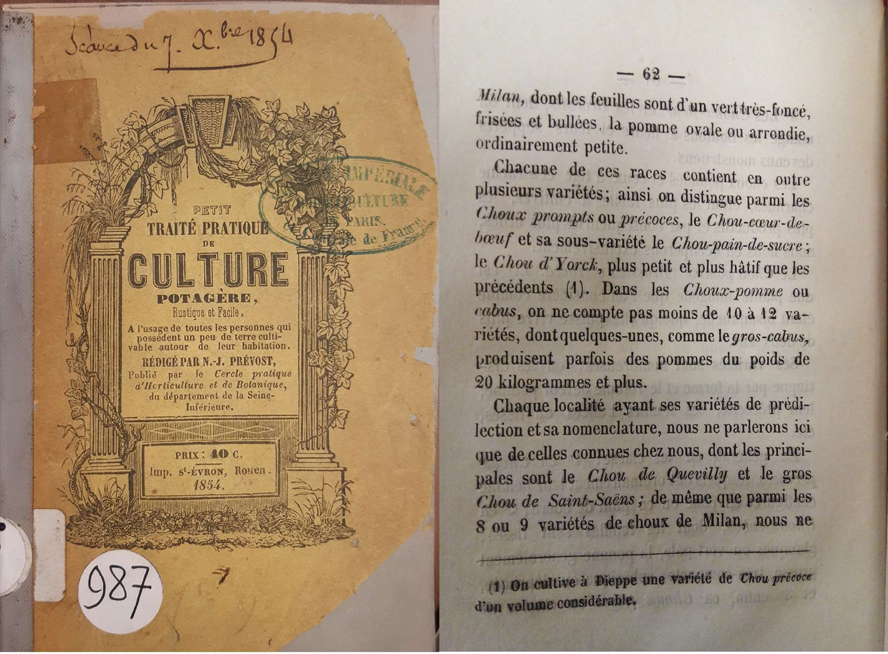

À la fin du XIXe siècle, la terre normande a vu se créer de nombreuses variétés de légumes parfaitement adaptés aux conditions climatiques. Les choux y ont eu la meilleure part. Que sont devenues ces variétés locales ?

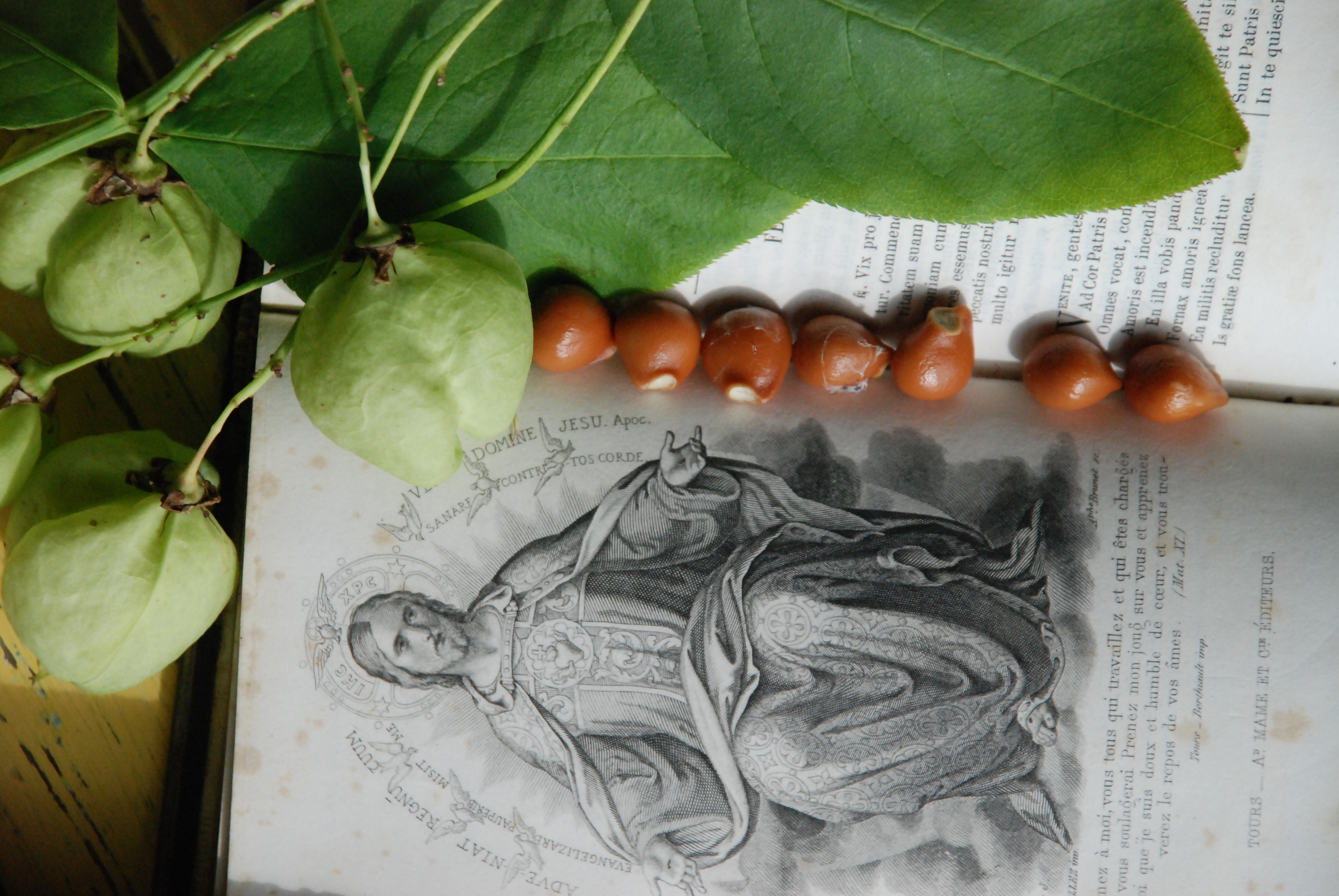

Chou grappé de Cherbourg

Chou grappé de Cherbourg, chou prompt de Tourlaville, chou pommé de Mortagne blanc, Milan très hâtif de Caen, hâtif de Dieppe, pommé de Tinchebray, de Mortagne à côtes violacées… Peut-on encore espérer retrouver quelques-unes de ces variétés ?

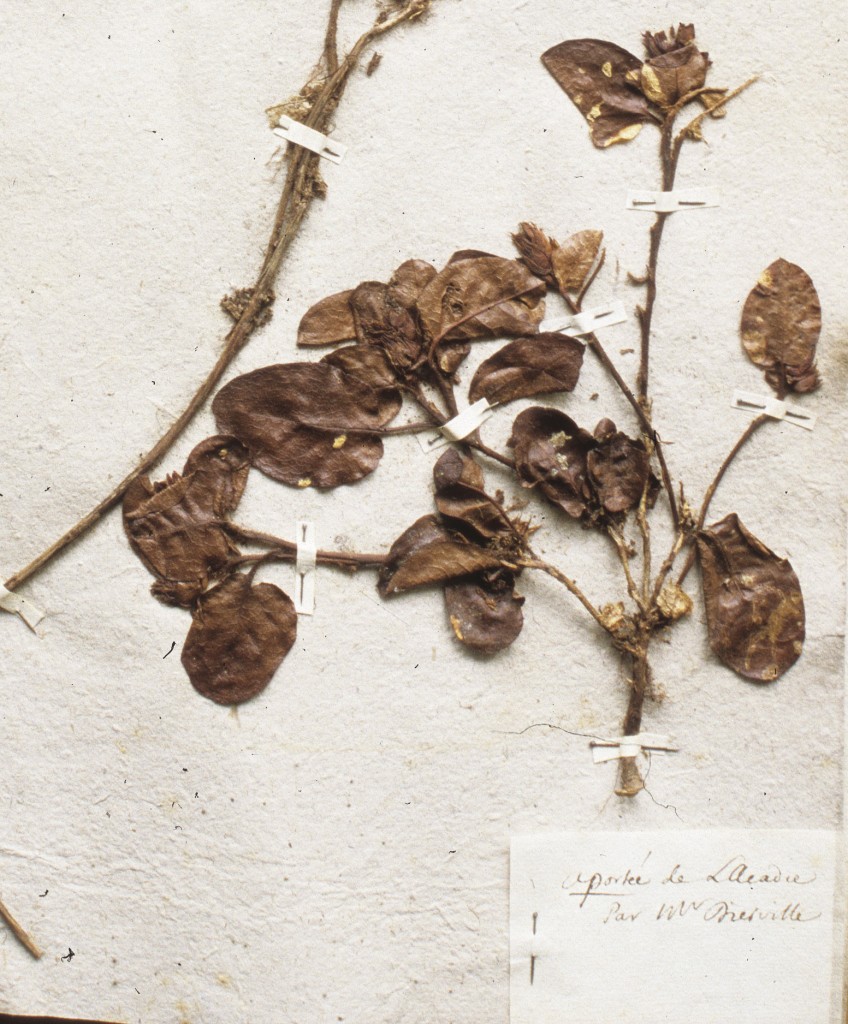

Des passionnés de jardin et de patrimoine se sont lancés dans cette aventure. À ce jour ont été retrouvés le Tourlaville, le chou pommé de Louviers et un chou d’Ouessant qui pourrait être le « palmier du Bocage » cité par Jules Lecœur.

En Seine-Maritime, Gérard Mallet a su conserver l’imposant chou de Saint-Saëns.

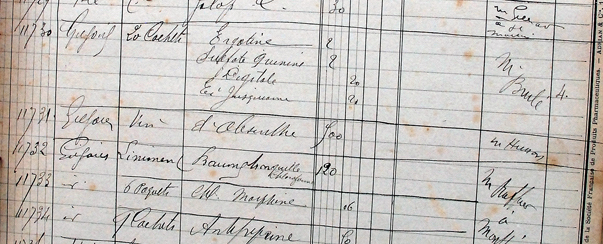

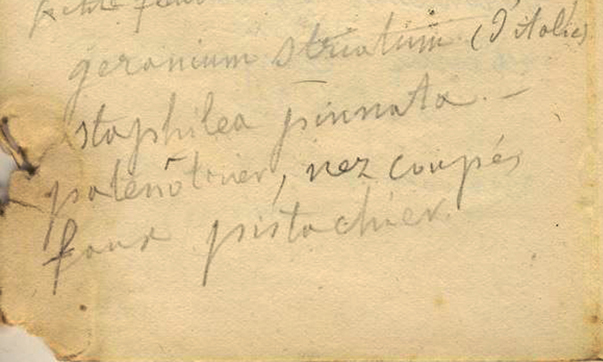

Nous avons retrouvé les catalogues de cultivateurs grainiers :

- René Guesdon, successeur Bazin-Simon, à Sourdeval-la-Barre

- A. Lenormand puis I. Sénécal à Caen

- E. Rosette à Caen

- André Heusse, successeur maison Bassière, à Lisieux

Catalogue Guesdon (Bazin-Simon), Sourdeval-la-Barre, 1924 :

- Chou grappé de Cherbourg

- Chou prompt de Tourlaville, très hâtif, graine cultivée dans la Manche

- Chou pommé de Mortagne blanc

- Chou pommé de la Trappe gros

- Chou pommé de Tinchebray

- Chou de Mortagne à côtes violacées

- Chou Milan très hâtif d’Avranches

- Chou Milan très hâtif de Caen

- Chou Milan hâtif de Dieppe

- Chou Milan pied court d’hiver de la Manche

- Chou-fleur dur de Cherbourg

- Chou de Lingreville

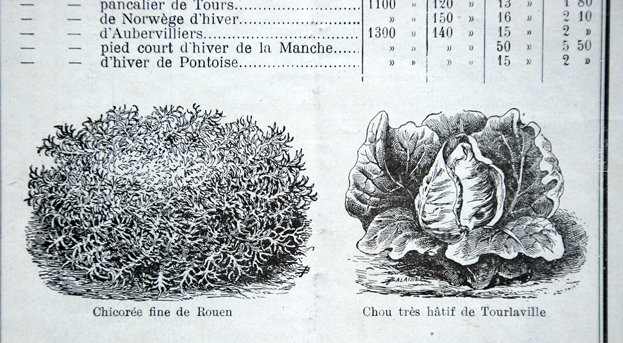

Catalogue A. Lenormand, Caen, 1909 :

- Chou pommé blanc de Tourlaville, (vrai)

- Très hâtif ‘Lemarchand’, obtenu par M. Lemarchand, l’un de nos principaux cultivateurs maraîchers, qui le cultive en très grandes quantités et en plein champ

- Chou grappé de Cherbourg

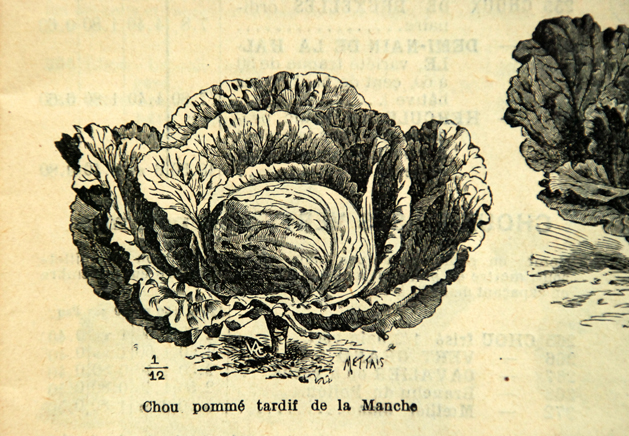

- Chou pommé tardif gros, pied court de la Manche

- Chou Milan gros, pied court de Caen, hâtif, extra

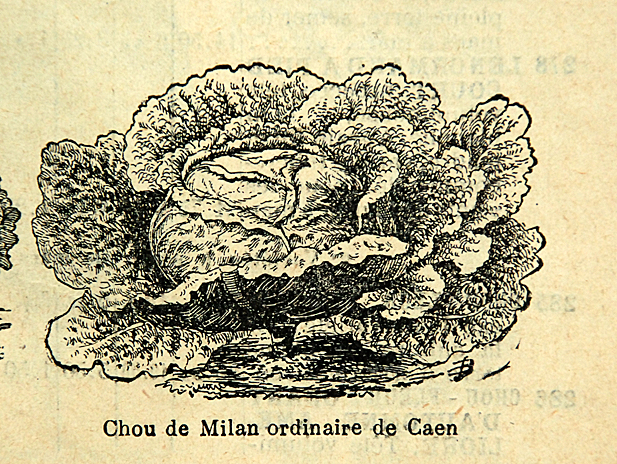

- Chou Milan ordinaire, pied court de Caen, hâtif, extra

Catalogue E. Rosette, Caen, 1928 :

- Chou cabus précoce de Tourlaville (variété très cultivée en Normandie pour la production de printemps)

- Trois choux de deuxième et d’arrière-saison : grappé de Cherbourg, pomme moyenne, excellente variété à planter serré ; de Mortagne, variété à grand rendement, très cultivée en Normandie ; chou pommé tardif de la Manche

- Chou de Milan court hâtif de Caen, très bonne variété un peu hâtive, craint un peu les gelées

- Chou de Milan ordinaire de Caen, variété très recommandable, pomme moyenne dure, de bonne qualité, résiste bien au froid

- Chou brocolis tardif de Caen, pomme énorme, se récolte en mai

Catalogue André Heusse ( succ. maison Bassière), Lisieux, 1937 :

- Chou Milan d’Avranches

- Chou pommé de Louviers extra, récolte de Louviers, (vrai)

- Chou pommé de Tourlaville, (vrai) extra

- Chou grappé de Cherbourg

- Chou pommé tardif Mortagne, extra

- Chou pommé tardif de la Trappe

- Chou pommé du Pin

- Chou de Milan ou pommé frisé d’Avranches, hâtif

- Chou de Milan ou pommé frisé de Caen, extra

Catalogue Le Paysan, 1947 :

- Chou très hâtif de Louviers (variété se rapprochant du chou Cœur de bœuf moyen mais à pomme plus large et plus arrondie, un peu moins précoce)

- Chou pommé précoce de Tourlaville (Prompt de Caen). Variété à pomme assez haute. Convient pour la culture de primeurs précoce et vigoureuse

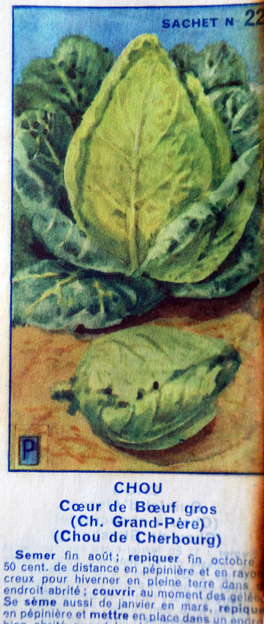

- Chou Cœur de bœuf gros, chou de Cherbourg, chou grand-père

- Chou de Mortagne blanc. Pied court, belle grosse pomme aplatie et blanche

Graines Caillard , Vimoutiers, 1937 :

- Chou de Mortagne blanc

- Chou de Tourlaville

Culture de choux verts : chou canne et chou bouture

« Le chou cavalier, ou chou en arbre, peut atteindre jusqu’à deux mètres de hauteur. C’est avec la tige de cette variété que l’on fait les Cannes de Chou, de vente courante à Jersey et sur le littoral de la Normandie. » (Désiré Bois, Les plantes alimentaires chez tous les peuples et à travers les âges, Histoire, utilisation, culture, Vol. I, Paul Lechevalier, Paris, 1927)

Dans l’Orne, on cultive un chou cavalier, le « chou canne ». Les feuilles sont données à manger aux lapins. La tige est courbée, puis séchée pour en faire une canne solide et durable.

« Les choux verts sont demeurés le légume favori du paysan et de bien des citadins. Hauts souvent de plus de six pieds, leurs feuilles vert tendre, où la pluie et la rosée sèment des perles d’argent, s’épanouissent en panache au sommet du tronc élancé, comme celles d’un palmier. De là sans doute le nom de palmiers du Bocage qu’on leur a donné. Il n’est pas un jardin qui n’en ait de larges carrés ; chaque jour, soir et matin, la ménagère les plume pour la soupe, pour l’abreuvée des bestiaux et des porcs, qui les mangent crus, mincés et mêlés à l’eau de son et de farine. » (Jules Lecœur, Esquisses du bocage normand, 1883)

Dans les jardins du Pays d’Auge, on cultivait deux espèces de chou perpétuel qui fournissaient toute l’année des pousses bien vertes : le « chou bouture » à feuilles lisses appelé aussi « chou des familles » et le « chou bouture » à feuilles frisées.

Avec le soutien financier de la Région Normandie