En Pays d’Auge, dans les poulaillers ou dans la niche du chien, on faisait une litière de tanaisie pour chasser les tiques et les puces.

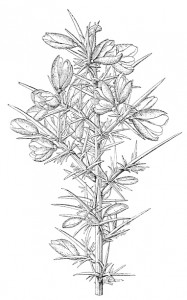

L’herbe aux puces

Ce qu’on appelle « herbe aux puces » est en fait la pulicaire (Pulicaria dysenterica), une plante des marais, des prairies humides et des fossés que les anciens utilisaient pour chasser les puces. Cet usage en est, semble-t-il, oublié. Par contre, la tanaisie est toujours utilisée à cet effet.

L’herbe aux vers

La tanaisie vulgaire (Tanacetum vulgare) pousse dans les friches, sur les talus secs. Elle a été cultivée dans de nombreux jardins du Pays d’Auge pour que l’on puisse s’en servir en cas de besoin. Elle servait à éloigner les puces et les tiques des animaux. Les feuilles, très découpées, sont fortement parfumées. Les fleurs jaunes s’épanouissent à la fin de l’été. On la mettait dans la niche des chiens, dans les poulaillers, sous le joug où se perchent les poules. Elle était aussi suspendue en bouquets dans les étables pour le même usage.

La tanaisie est aussi appelée « herbe aux vers ». « On posait des feuilles de l’herbe aux vers sur le ventre des enfants pour les faire descendre », racontent les anciens. Pour les adultes, on préparait un vin appelé « chartreuse ». Des feuilles de tanaisie étaient mises à macérer dans du vin blanc.

La tanaisie en cuisine

La tanaisie sert aussi parfois en cuisine. À Lisieux, une famille préparait la pâte à crêpes de la Chandeleur en la « parfumant » avec une jeune pousse de tanaisie crispée, cultivée au jardin. La tanaisie était finement coupée et mêlée à la pâte. La tanaisie crispée est une espèce ornementale peu commune, à la mode au XIXe siècle. Elle est conservée dans quelques jardins comme à Lisieux et à Grandmesnil.

Un ancien de Saint-Michel-de-Livet, près de Livarot, raconte cette pratique : « Après les foins, on allait ramasser des moules au bord de la mer. Pour les parfumer, à la cuisson, on mettait un brin de tanaisie. »