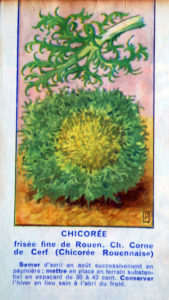

La laitue est cultivée dans tous les jardins potagers. Elle se consomme de Pâques jusqu’aux gelées. Des variétés normandes à retrouver et à rechercher. Et comment en récolter la graine…

Jusqu’à la fin du XIXe siècle, la région d’Argentan (61) avait la réputation d’être une « terre à salades » produites pour les marchés de Paris. D’après Alfred Canel, (1803-1879), historien de Pont-Audemer (27), on appelait les habitants d’Argentan les « maqueux de salades » ou les « mangeurs de salades ». (Alfred Canel, Blason populaire de la Normandie, comprenant les proverbes, sobriquets ou dictons relatifs à cette ancienne province et à ses habitants, A. Lebrument, Rouen, Le Gost Clérisse, Caen, 1859)

Variétés normandes retrouvées et recherchées

Parmi les laitues cultivées au début du XXe siècle, la ‘Brune percheronne’ est la seule variété aujourd’hui retrouvée. Elle a été sauvegardée par le conservatoire de la Ferme de Sainte-Marthe – Mille variétés anciennes – sous le nom de laitue ′Brune du Perche′.

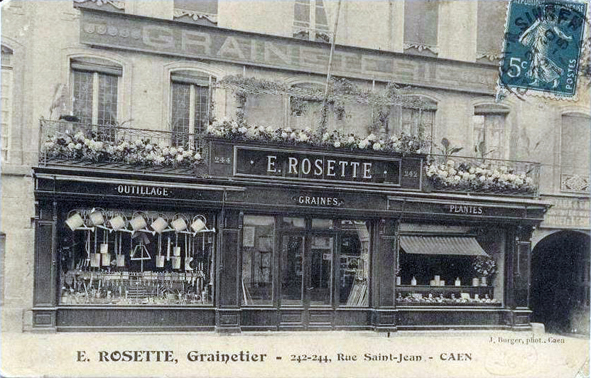

Nous recherchons toutes les variétés qui suivent. Elles étaient cultivées et fournies aux jardiniers par des cultivateurs grainiers de Lisieux, Caen et Sourdeval-la-Barre :

- Laitue ′Belle normande′, extra brune d’été (Catalogue André Heusse, successeur Maison Bassière, Lisieux, 1937)

- Laitues pommées d’été ou d’automne : ′Grosse blonde de Caen′ (Catalogue A. Lenormand, Caen, 1909)

- Laitue blonde ′Grandval′ et ′Pontorson′,

- Laitue ′Mignonette de Saint-Lô′ à graine noire et

- Laitue d’hiver blonde ′Grandval′ et ′Pontorson′ (Catalogue René Guesdon, successeur Maison Bazin Simon, Sourdeval-la-Barre, 1924-25)

Une laitue dite « de Moncy » ou « de Flers »

Une laitue rouge de Moncy (61) a été recueillie par Fabienne aux environs de Flers. « C’est une grand-mère de Moncy qui la cultivait. Elle y était très attachée. Pour la préserver, elle l’a confiée à mon oncle. La grand-mère la mangeait cuite avec de la crème. »

Elle est désormais entre les mains de Montviette Nature. Nous avons récolté la semence en septembre.

Le catalogue Vilmorin-Andrieux Plantes potagères de 1894 présente une « laitue rouge de Vire » et une « Cendrette du Havre ». Y a-t-il un lien entre ces trois plantes ?

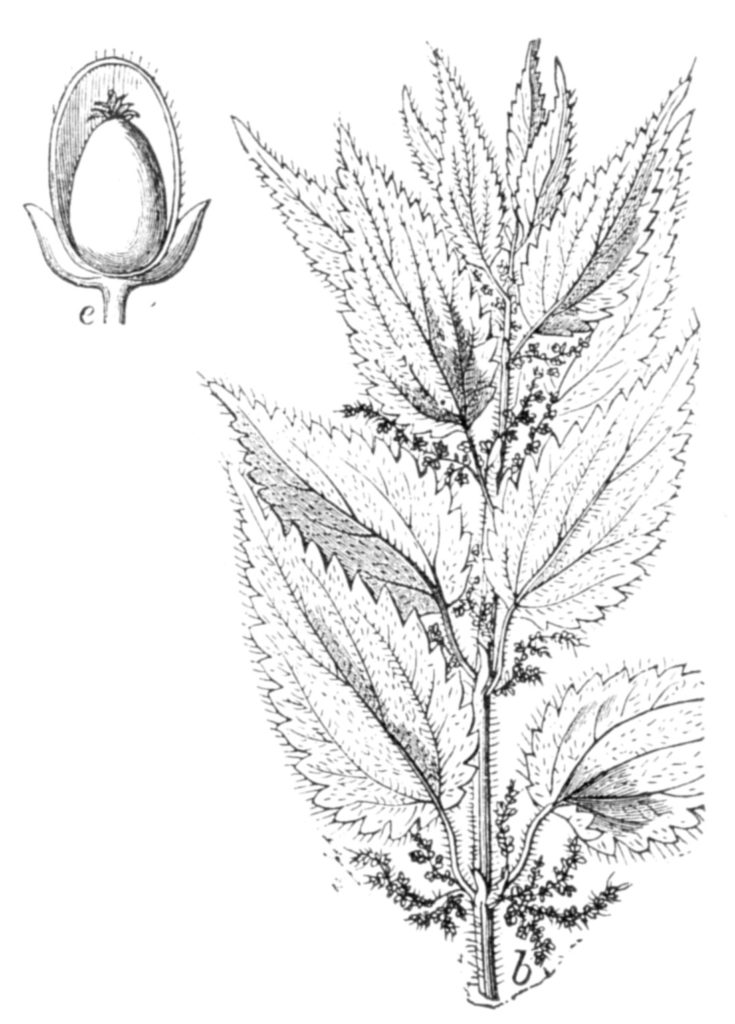

Récolter les graines de laitue

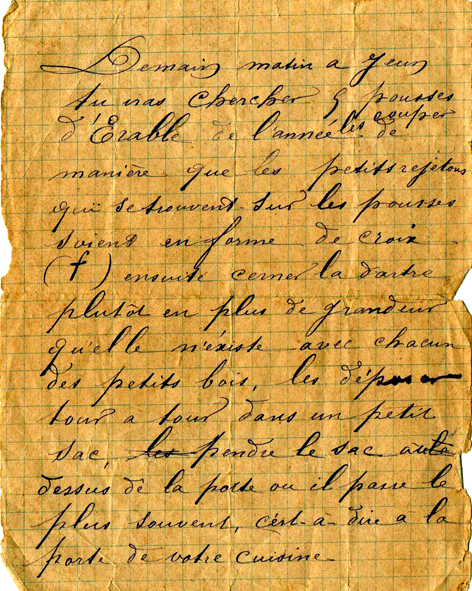

Pour récolter de la bonne graine, écoutons André de Montviette (14) :

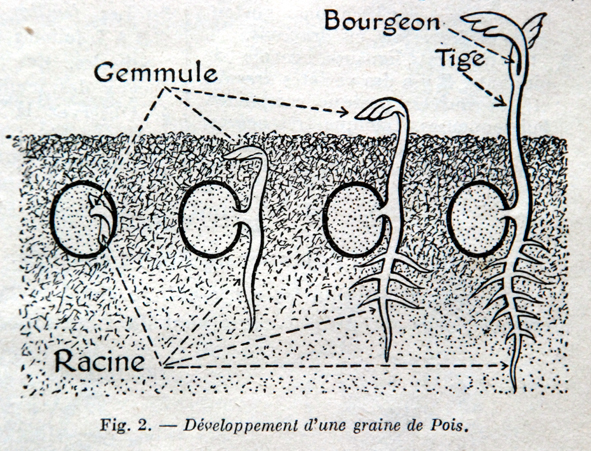

- « Il ne faut pas laisser la laitue monter à graines du premier coup.

- Il faut couper la salade prête à manger très au-dessus du collet.

- Elle repousse alors en plusieurs rejets.

- C’est sur ces rejets qui vont fleurir qu’il faudra récolter la graine. »

Maurice à Argentan, qui détenait dans son jardin la ′Brune percheronne′, racontait la même pratique : « Il faut ramasser la graine sur les repousses. »