Le ‘Petit carré de Caen’, célèbre haricot

Connue à travers toute la France, l’histoire du haricot ‘Petit carré de Caen’ commence en Normandie.

« Pois anglais » dans ses débuts…

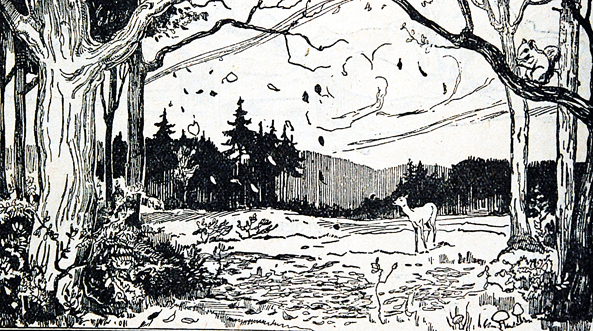

La société d’horticulture de Caen organise chaque année des visites de jardins et de parcs. Lors d’une visite du domaine de Fontaine-Henry, vers 1844, les membres s’intéressent au potager de madame la marquise de Canisy, tenu par un certain Brion. Fier d’une de ses cultures, le jardinier montre ce qu’il appelle le « pois anglais », un haricot à rames sorti des jardins des anciens Prémontrés de l’abbaye d’Ardenne près de Caen.

Le président de la société d’horticulture, Gustave Thierry, est fasciné par cette nouveauté. Il envoie une note enthousiaste aux sociétés voisines, disant : « Cet excellent légume, le meilleur sans contredit, est essentiellement normand et de plus bas-normand… Son grain est petit, aplati aux extrémités, presque carré, d’où un autre nom : le Petit carré. »

… le ‘Petit carré de Caen’ devient une star.

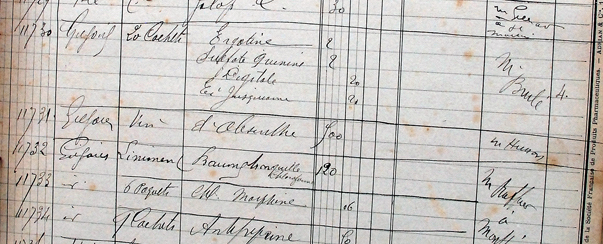

Ses qualités de mangetout prolifique, fondant, et la conviction de Gustave Thierry vont en faire une variété emblématique. Il envoie des graines aux sociétés d’horticulture. Ainsi, à l’automne 1868, à Lisieux, a lieu une distribution de graines de haricot nain carré, dit haricot ‘Prédomme’, offertes par Gustave Thierry, conservateur du jardin botanique de Caen.

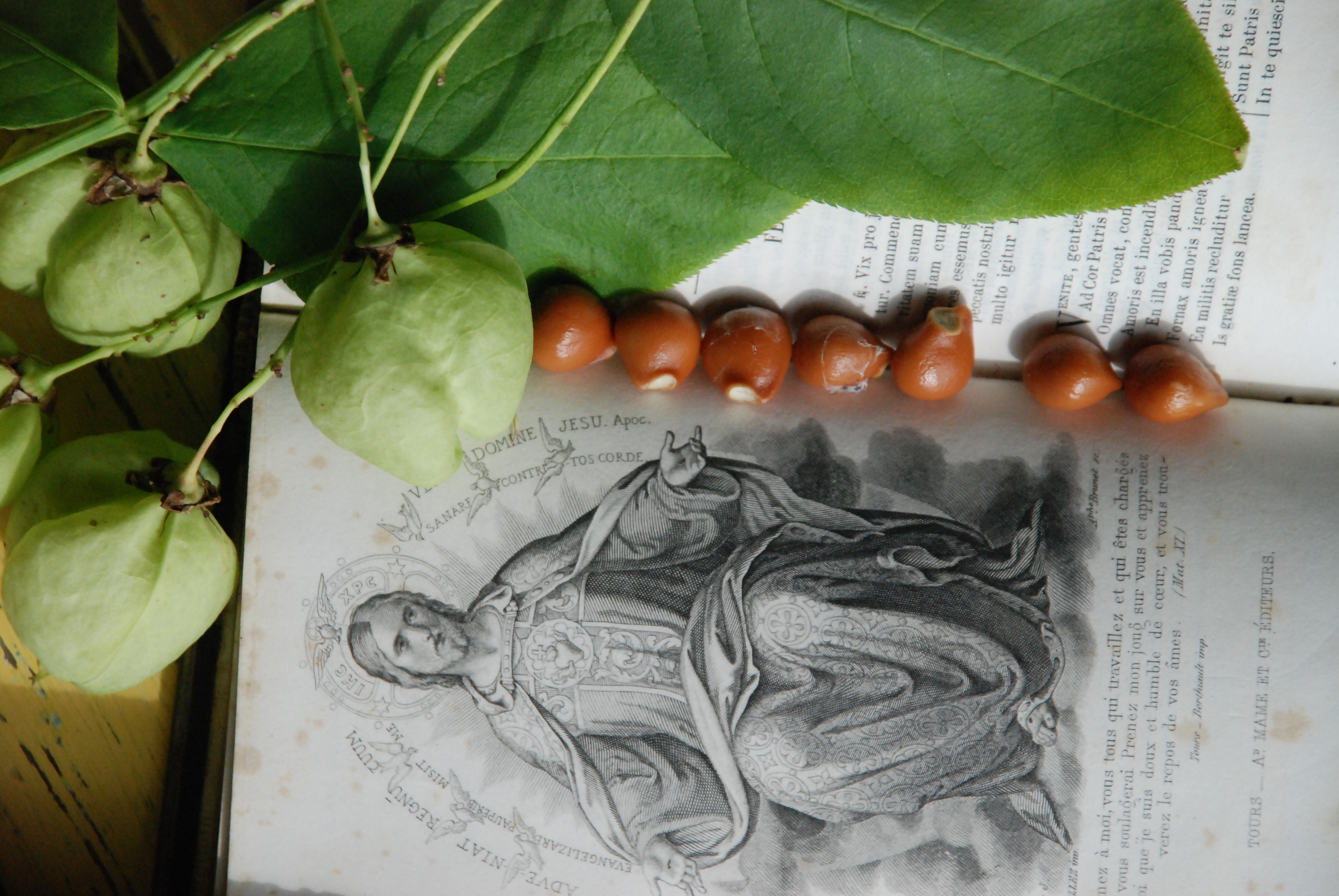

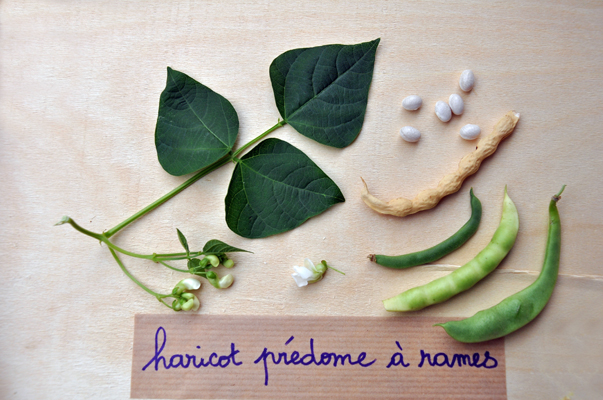

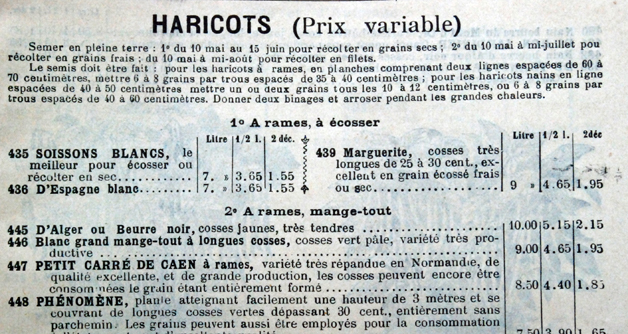

Fin du XIXe siècle, le semencier Vilmorin-Andrieux l’inscrit à son catalogue et le décrit ainsi : « Cosses vertes, très nombreuses, droites, charnues, très tendres et très marquées par la saillie des grains, de 0m07 à 0m09 de longueur, contenant six ou sept grains blancs, presque ronds, souvent aplatis et obtus aux extrémités… Le litre pèse 820 grammes et 100 grammes contiennent environ 470 grains. »

Le cultivateur grainier A. Lenormand dans son catalogue de 1909 précise : « Une des meilleures variétés de haricots mange-tout. Grain très fin, de qualité tout à fait supérieure, très productif. » Il vend le litre de semence 2,25 F. La maison Rosette à Caen en fait aussi « la réclame »…

Au sommet de la gloire

Jusqu’au début des années 1960, le ‘Petit carré de Caen’ est cultivé partout en France.

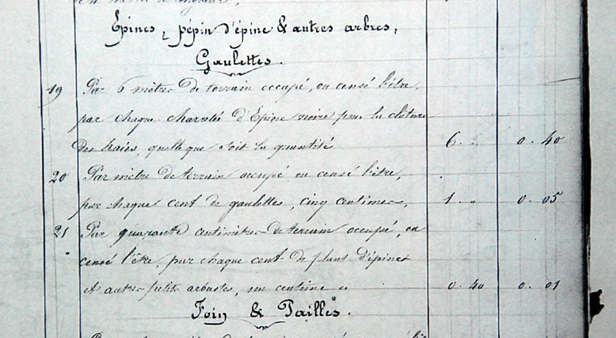

Une forme naine va aussi apparaître sur le marché des semences. Elle figure encore au catalogue de la maison Bazin Simon de Sourdeval-la-Barre (50), édité en 1924 par René Guesdon, son successeur : « haricot blanc petit carré de Caen, sans rame, mange-tout. Les 100 kg sont proposés au prix de gros de 1300 F. »

Malgré tout, il n’aura pas le même succès que la variété à rames et sera vite délaissé.

Le déclin

Puis, peu après 1960, pour faire de la place à des souches, des variétés sans doute plus productives, le ‘Petit carré de Caen’ est écarté du catalogue national des variétés et n’est plus commercialisé.

Seuls quelques anciens vont en poursuivre la culture et conserver sa semence. Néanmoins il nous faudra attendre 1991 pour en retrouver la trace : à l’occasion d’une bourse d’échange à la foire aux arbres de Lisieux, une jardinière de Thury-Harcourt offre à Montviette Nature une glane de ‘Petit carré de Caen’ liée par un brin de laine rouge.

Le renouveau

Remise en culture, en 1991, par un groupe de jardiniers de l’association Montviette Nature, la variété est ainsi sauvée de l’oubli et peut être à nouveau cultivée en Normandie par des jardiniers amateurs. Ce haricot est cultivé et présenté au Jardin Conservatoire du Pays d’Auge à Saint-Pierre-sur-Dives.

Quelques maraîchers l’ont à nouveau adopté dans leurs cultures légumières.

À l’automne 2000, une glane est confiée aux propriétaires du château de Fontaine-Henry pour que le ‘Petit carré de Caen’ retrouve son jardin d’origine.

Avec le soutien de la Région Normandie