Archives pour la catégorie Plantes à usages

Arum et colchique

Les enfants, on leur disait : « Cueillez des coucous et c’est tout ! ». On leur interdisait de cueillir les fruits rouges ou noirs sur le bord des talus. « C’est tentant : ça ressemble à de petits bonbons rouges… »

Renée se souvient d’une histoire de son enfance : « C’est comme un épi de maïs ; c’est rouge. On avait une petite voisine tout près à Moyaux. Soi-disant qu’elle a mangé ça. Elle est décédée. Elle était d’une famille de onze enfants. Elle avait deux ou trois ans. C’est tentant : ça ressemble à de petits bonbons rouges… »

Une tombe près de l’if dans le cimetière : « À notre chère Juliette, enlevée à notre affection le 3 septembre 1922 dans sa neuvième année. » Juliette avait consommé les baies d’un arum sauvage… « C’est la sœur à Thérèse. Elle a mangé des boules dans le pied de la haie… » Montviette

« Ça fait comme une chandelle au milieu de la fleur… » Mittois

À Ticheville, comme ailleurs, la même mise en garde : « Le ″faux arum″ qui fait une tige au milieu avec des graines, ça a toujours été dit que c’était mortel… »

Aujourd’hui, on ne signale plus de bêtes mortes d’avoir mangé des colchiques, car depuis le couchage en herbe, à la fin du XIXe siècle, les éleveurs n’ont eu de cesse de se débarrasser des colchiques qui poussaient dans les prairies fraîches.

« ″La″ colchique, c’est poison dans les herbages. » Camembert

Au Breuil-en-Auge, Geneviève raconte : « Celui qui en a dans ses champs, c’est terrible ! Les fleurs, c’est comme les tulipes : ça se propage par les oignons. Le pire, c’est dans les prés à faucher. Quand on fauchait, c’était en foin et on ne les voyait plus. »

« Les colchiques, on les déracinait. Quand c’est sec, c’est là que c’est dangereux… » Roland à Écorches

Marguerite de Escures-sur-Favières explique : « Les gens ramassaient des colchiques ″sèches″ dans le foin. Et les bêtes crevaient l’hiver suivant. »

« ″La″ colchique, dès qu’on en voyait, on s’empressait de l’arracher ». Montviette

« Des colchiques, on en avait dans un petit pré qui appartenait à un nommé Averty. Ça pousse à l’arrière-saison. On mettait les bêtes dans le pré avant qu’il se mette en fleur », précise Louise de Saint-Martin-du-Mesnil-Oury

Colchique, Colchicum autumnale

Anémone des croisés et anémone éclatante

Autrefois cultivées dans les jardins en Normandie, deux formes rares d’anémone éclatante ont été redécouvertes…

Les visites de jardins sont parfois l’occasion de merveilleuses surprises et les propriétaires ne connaissent pas toujours la rareté de ce qui pousse dans leurs bordures…

Curieuse anémone

Au mois d’avril, alors que la végétation est encore engourdie, dans deux jardins, à Boissey et à Morteaux-Coulibœuf, s’ouvre une curieuse anémone. Une fleur éclatante, aux nombreux pétales rouge vif parfois striés d’un peu de blanc, s’épanouit durant près de trois semaines.

Les gens d’ici l’appellent l’ « anémone des croisés ». Ce nom vient d’une légende attachée au château de Morteaux-Coulibœuf où elle est cultivée depuis toujours. Les propriétaires racontent que le château aurait appartenu à un chevalier parti délivrer le tombeau du Christ et qu’il aurait rapporté d’Orient cette plante rare.

Si ce jardin entoure une demeure médiévale, rien n’atteste du voyage de cette anémone à travers l’Europe jusqu’à ce jardin. Néanmoins la légende de cette fleur aux coloris éclatants est fascinante. Le Jardin Conservatoire de Saint-Pierre-sur-Dives conserve précieusement et l’histoire et la plante.

L’anémone des croisés

L’anémone des croisés est l’anémone éclatante à fleurs doubles (Anemone fulgens multipetala, Ranunculaceae). En 1894, dans son catalogue Les fleurs de pleine terre, Vilmorin écrit que c’est l’anémone « que l’on cultive dans l’ouest et dans le centre de la France sous le nom d’Anémone Œil-de-Paon double ». On la retrouve dans de vieux jardins préservés autour de Caen, Livarot (14) et dans plusieurs jardins du département de l’Orne. Quelques pépiniéristes collectionneurs la vendent sur des salons de jardin.

L’anémone éclatante

Lorsqu’en 1997, nous avions découvert l’anémone des croisés en Pays d’Auge, une grand-mère de Montviette nous en avait montré une autre dans son jardin : une petite anémone à corolle simple mais au rouge très intense. Pensant qu’il s’agissait d’une variation de l’anémone de Caen, nous avions juste réalisé un cliché et classé la photo. Mais voilà qu’elle réapparaît à l’occasion d’autres visites de jardins à Montviette, Bourguébus, Carpiquet et près de Flers.

Les recherches nous mènent sur la piste d’une espèce botanique, l’anémone éclatante (Anemone fulgens, Ranunculaceae) plante sauvage présente dans les Pyrénées, en Aquitaine et jusqu’en Turquie. Cette espèce spontanée n’est toutefois pas très commune et ne se présente qu’en petites stations. Vilmorin la décrit et précise qu’elle a été cultivée à Paris et dans l’ouest. Elle fut, en effet, proposée au catalogue de 1909 de A. Lenormand, cultivateur grainier à Caen.

Drôle de millepertuis

Rencontre singulière avec un millepertuis, l’androsème, qui pousse dans les bois et les endroits frais de Normandie…

Les millepertuis sauvages de nos talus sont des plantes singulières : les feuilles de la plupart des espèces contiennent de l’huile essentielle sous forme de gouttelettes emprisonnées dans l’épaisseur de la feuille. On les observe par transparence à la lumière du soleil, d’où ce nom de « mille pertuis » ou « herbe aux mille trous ».

Autrefois, durant l’été, on cueillait leurs tiges et les feuilles. Elles étaient mises à macérer dans de l’huile. Le bocal était exposé à la lumière du soleil. L’huile prend alors une teinte rouge sombre. Elle servait à soigner les brûlures et les petites coupures.

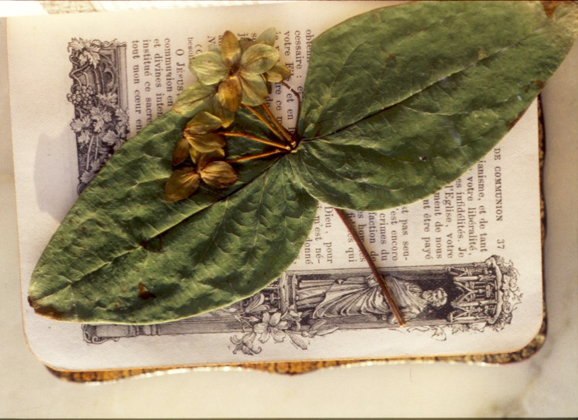

Une plante dans le missel

Près de Falaise, chaque été, une grand-mère emmenait sa petite fille Jacqueline cueillir une espèce de millepertuis qu’elle ne trouvait qu’en un lieu, près d’un bois un peu frais. Elle avait expliqué à sa petite-fille qu’elle venait chercher là chaque année cette plante dont elle ignorait le nom mais qui lui servait à « parfumer son missel ». Un jour, Jacqueline nous a apporté la plante au Jardin Conservatoire. Nous avons alors reconnu l’androsème (Hypericum androsaemum), une plante de sous-bois surtout présente en Cotentin, dans le Bocage, le long de la Touques et dans la forêt de Montpinçon.

Ce que Jacqueline ignorait et que ne lui avait pas dit sa grand-mère, c’est que l’androsème était utilisé par les anciens comme « chasse-diable »…

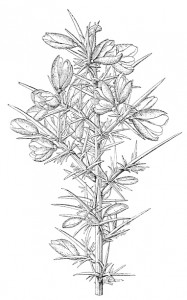

Vignons ou ajoncs

Au sommet des plateaux du Pays d’Auge, en lisière des bois et le long des dunes du littoral, pousse l’ajonc d’Europe…

Solide arbuste aux épines redoutables, l’ajonc (Ulex europaeus) est communément appelé « vignon » en Pays d’Auge. Les défrichements de la fin du XIXe siècle pour augmenter les surfaces herbagères destinées à la production laitière ont repoussé cet arbuste aux confins des bois. Toutefois, celui-ci ne cherche qu’à repousser vigoureusement. Seuls le pâturage et le travail de fauche l’empêchent de reconquérir l’espace.

En 1828, le botaniste Louis-Alphonse de Brébisson avait observé des cultures d’ajoncs appelées « vignonnières » autour de Falaise. Elles servaient de combustible pour les fours à chaux.

Le botaniste normand Auguste Chevalier dans la Revue de botanique appliquée et d’agriculture coloniale en 1941 émet l’hypothèse que « même en France, il n’est pas certain qu’elle soit spontanée dans les stations où elle est pourtant abondante ». Il suppose qu’elle aurait été introduite et cultivée comme plante fourragère. (voir « Les Ulex comme engrais verts et plantes fourragères »)

Les botanistes contemporains normands, comme Michel Provost, ne retiennent cependant pas cette hypothèse.

À la crèche et dans le torchis

Autre usage inattendu : à Montviette, au XVIIIe siècle, au lieu-dit l’Orée, on a mêlé des brins d’ajoncs et de callune à l’argile pour rendre plus solide le torchis d’une maison en pan de bois.

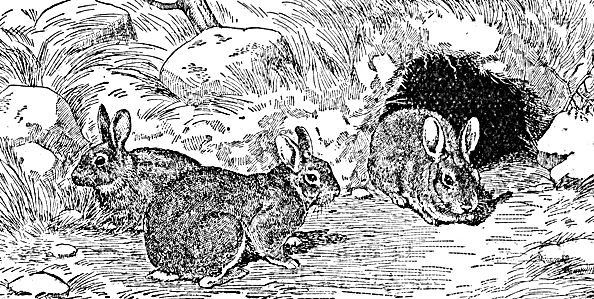

Madeleine raconte que dans la ferme de son père « pendant l’hiver quand il n’y avait plus rien à manger, on écrasait des tiges de vignons pour les donner aux lapins ».

Comme une haie morte

Liliane se souvient que son père allait à la lisière des bois du Billot chercher des vignons. « On les coupait à la faux et on les redescendait avec les chevaux et le chartis. On plantait des piquets tous les deux ou trois mètres et de chaque côté. On bourrait les branchages entre les piquets et on serrait avec un appareil à vis et à manivelle. Et on serrait avec du fil de fer. C’était pour clore des herbages où il y avait des trous : ça faisait comme une haie morte. »

Et Denise parle de cette autre coutume à Sainte-Marguerite-des-Loges : « On allait cueillir de l’ajonc en fleur pour mettre dans la crèche. On enfilait une vieille chaussette pour se protéger la main. »

Auguste Chevalier, né le 23 juin 1873 à Domfront et mort à Paris le 4 juin 1956, a dirigé la Revue de botanique appliquée de 1921 à 1953.

Chrysanthèmes perpétuels

Les chrysanthèmes célèbrent la Toussaint mais auparavant une autre forme de chrysanthème appelée « marguerite d’automne » fleurit dans les jardins.

Gravure du type sauvage : Chrysanthemum indicum à fleur jaune vif.

Origine du chrysanthème

Un chrysanthème sauvage à toutes petites fleurs jaunes, originaire de Chine, fut introduit au Japon et cultivé dès le XIIe siècle. Le célèbre horticulteur, Henry de Vilmorin, soupçonne même que la plante ait été dérobée. Les Japonais produisent des formes singulières comme la fleur en tubes et seraient parvenus à créer un coloris presque bleu mais tenu secret.

Les premiers essais de culture ne commencent qu’en 1789 dans le sud de la France. Ils sont obtenus de semis. Puis les essais porteront sur le bouturage.

En 1887, le voyageur et romancier Pierre Loti, fasciné par cette plante qu’il découvre au Japon, en fait le sujet d’un roman : Madame Chrysanthème. Et la plante devient à la mode. Dès 1895, à Lisieux, puis à Honfleur elle fait l’objet de somptueuses expositions d’automne.

Auguste Chevalier, « Notes Historiques sur l’origine du Chrysanthème d’automne », Revue de botanique appliquée et d’agriculture coloniale, Vol. 17, n° 195, novembre 1937, p. 804 à 813.

Vilmorin-Andrieux, Les différentes cultures du chrysanthème, 3e éd., Vilmorin-Andrieux et Cie, Paris, 1927.

Henry Lévêque de Vilmorin, Le chrysanthème, histoire, physiologie et culture en France et à l’étranger, Imprimé pour l’auteur, Paris, 1896.

Exposition de chrysanthèmes, Lisieux 1907 (La revue lexovienne illustrée – Journal illustré du Calvados, n°8, décembre 1907)

Lisieux, ville des chrysanthèmes

Au cours de nos enquêtes sur le fleurissement des cérémonies, les anciens racontent : « Les chrysanthèmes sont apparus sur les marchés après la guerre de 1914-1918. Au début, on ne trouvait que des chrysanthèmes à grosses têtes, des bordeaux et des jaunes. » Ils furent d’abord déposés au monument aux morts le 11 novembre. Ensuite l’habitude fut prise de fleurir les tombes pour la Toussaint avec ces fleurs, alors qu’auparavant on portait sur la tombe des croix et des couronnes de perles fabriquées dans de petits ateliers locaux comme aux Quatre sonnettes à Lisieux.

À Lisieux, à partir de 1890, la Société d’horticulture incite les pépiniéristes à cultiver cette plante « qui pourrait faire la richesse de la région »…

La marguerite d’automne

À côté des chrysanthèmes à grandes fleurs cultivés en pots qui exigent des soins et des gestes précis, les jardiniers du Pays d’Auge ont découvert et installé en pleine terre une autre espèce bien plus rustique appelée « marguerite d’automne », « chrysanthème d’été » ou « chrysanthème perpétuel ». Il forme de belles touffes qui ne demandent aucun entretien. En Pays d’Auge, nous en avons retrouvé trois variétés : un pourpre un peu saumoné à fleur simple est cultivé dans un jardin du Mesnil-Bacley et un rose simple à Montpinçon. Et à Mittois et Montviette, nous avons recueilli une variété pourpre à fleurs doubles.

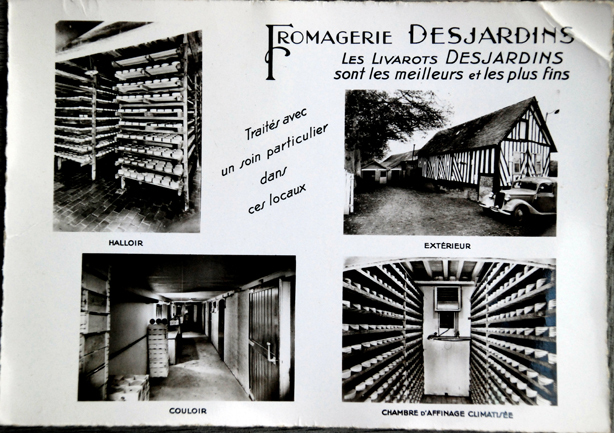

La laîche et le livarot

La « laîche », ce grand roseau spontané des lieux humides, est depuis plus d’un siècle lié à la fabrication du livarot…

En 1980, Denis, diplômé de l’école de fromagerie de Mamirolle dans le Doubs, s’installe à la Houssaye à Boissey.

« Quand j’ai repris la fabrication du livarot, on n’utilisait plus de laîche. C’était seulement du papier : vert chez Desjardins, orange chez Graindorge. Yves Meslon avait été le dernier à utiliser de la laîche autour de son fromage le cadichon. Il la ramassait sur un étang à Montviette. »

« Le livarot est fait au lait écrémé. C’est un fromage maigre un peu comme le gauville fabriqué près de L’Aigle. Ce dernier faisait moins de trois centimètres de talon, alors que le livarot est épais, ce qui oblige à tenir la pâte.

J’ai repris la laîche, car je supposais qu’elle conservait l’humidité autour du fromage et offrait un habitat aux micro-organismes. Le service des fraudes me l’a déconseillé. J’ai proposé des analyses sur la laîche sèche ; ils n’ont rien trouvé. »

.

La laîche, en réalité le Typha latifolia ou massette ou « roseau totem », est le plus grand roseau des zones humides de Normandie. Sa fleur, un pompon brun foncé, était utilisée dans les bouquets secs et vendue chez les fleuristes.

Ses longues feuilles résistantes et souples avaient aussi servi à attacher les piles de camemberts, car avant l’introduction des boîtes en peuplier ils étaient simplement rangés dans des caisses en bois.

« Quand Renée ma grand-mère était jeune, elle a vu les camemberts en bottes attachés avec de la laîche, pour les amener sur les marchés. » Écots (14)

Préparer la laîche

Les fermiers ont d’abord utilisé la laîche qui poussait dans les fossés. Puis ils l’ont cultivée dans les mares. Armand se souvient que les vaches aimaient tellement la laîche qu’il a fallu planter des haies autour ou clôturer les mares.

Les plus anciens témoignent : « En septembre, on coupait la laîche sur la mare avec les voisins. Les femmes la nettoyaient et la calibraient. Mise en bottes, elle était pendue à sécher dans les greniers. » Montviette (14)

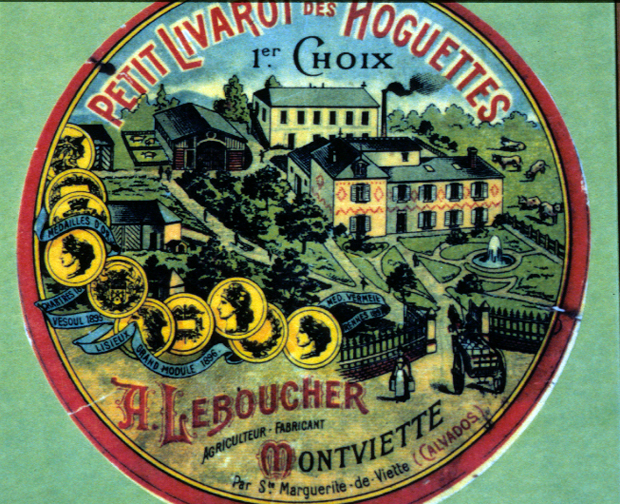

Images : La coupe de la laîche, Raymond Leprieur, 1988 ; Coupe de la laîche Montviette, 1954, photographie coll. Montviette Nature, Etiquette boîte à fromage de la ferme Leboucher, Montviette, vers 1920, coll. Montviette Nature.

.

Cette pratique abandonnée pendant quelques années est relancée par Denis : « Isidore Guilmin m’a montré. La pousse, je ne m’en occupais pas. Dans la deuxième quinzaine d’août, on la coupait à la serpe. Ensuite on l’effeuillait. On ne gardait que le vert, le beau roseau. Puis on la mettait dans le grenier en bottes.

Une fois sèches, on emmenait les bottes à madame Madeleine et chez les écaleuses.

Fernande travaillait aux caves chez Desjardins à Sainte-Marguerite-de-Viette et, les soirs d’hiver, elle emmenait ça à faire chez elle à Montviette. Elle utilisait un couteau pointu. Auparavant on écalait avec un morceau de buis taillé en pointe.

Encore aujourd’hui, on la fend en lanières que l’on gratte avec le couteau ou l’ongle du pouce pour enlever l’espèce de moelle, comme sur le jonc. On reforme ensuite la botte et on la plie en écheveau.

Plus tard, quand on en a besoin pour lier le livarot, on trempe la botte dans un seau d’eau et on déplie l’écheveau pour le travailler. »

Cette pratique devrait se développer puisqu’à compter du 1er mai 2017, le cahier des charges AOC (appellation d’origine contrôlée) et AOP (appellation d’origine protégée) impose l’utilisation de la laîche autour du livarot 4/4 d’un poids de 450 à 500 g.

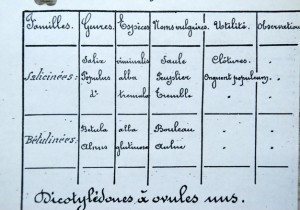

Botanistes en Pays d’Auge

Cinq botanistes, cinq personnages aux cheminements singuliers, ont arpenté les chemins le long des vallons et des plateaux du Pays d’Auge jusqu’aux dunes du littoral pour y dresser l’inventaire des plantes.

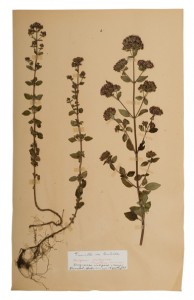

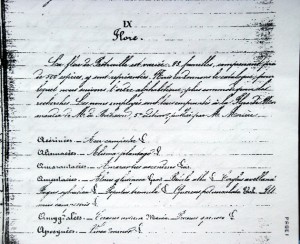

Louis-Alphonse de Brébisson (1798 – 1872) est né à Falaise et a vécu au château de Carel. Il a parcouru les berges de la Dives et les environs de Saint-Pierre-sur-Dives. Ses nombreux relevés ont été publiés dans Flore de la Normandie dès 1836. La médiathèque André Malraux de Lisieux conserve dans ses réserves un Herbier prairial, collection d’échantillons desséchés des plantes propres à entrer dans la composition des prairies et des pâturages. Réalisé à Falaise en 1838, chaque exemplaire original contenait plus de cent plantes séchées et le prix de souscription était de 12 francs.

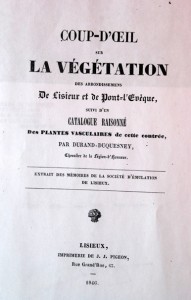

Jean Victor Durand-Duquesney (1785 – 1862), originaire de Basseneville, a consacré 40 ans de sa vie à herboriser autour de Lisieux. En 1846, la Société d’émulation de Lisieux publie ses travaux sous le titre Coup d’œil sur la végétation des arrondissements de Lisieux et de Pont-l’Évêque, suivi d’un Catalogue raisonné des plantes vasculaires de cette contrée (Imprimerie J. J. Pigeon, Lisieux, 1846).

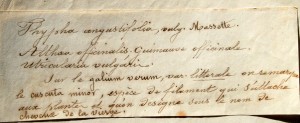

Il y décrit l’habitat naturel des plantes : « Les coteaux, où l’on ne voit presque pas de terres incultes, se composent de champs, de prés, de pâturages ; quelques bois couvrent leurs pentes les plus escarpées ; de fortes haies, la plupart ornées d’arbres de haute futaie, bordent les chemins ; de belles masses d’arbres vigoureux couvrent de leur ombre épaisse les nombreux ruisseaux et les ravins qui sillonnent la contrée, et y répandent une fraîcheur qui convient à plusieurs espèces végétales que l’on y voit en abondance et dans l’état le plus prospère, telles que Helleborus viridis, Primula elatior, grandiflora , Daphne laureola… »

Dans ce catalogue figurent des plantes aujourd’hui disparues, tel le Muscari comosum rencontré à Berville et à Lieury dont ne subsistent que quelques exemplaires près de la Maison de la nature à Sallenelles.

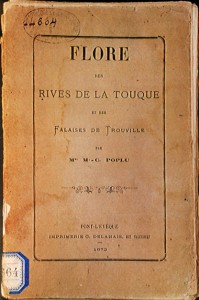

Une femme, Marie-Caroline Poplu publie à Pont-l’Évêque en 1873 une Flore des rives de la Touques et des falaises de Trouville (Imprimerie C. Delahais). En une centaine de pages, elle brosse le portrait des familles de plantes communes ou rares qu’elle a collectées, parfois avec l’aide de son mari, de sa fille et de quelques amis. Les exemplaires de cette flore sont rares et la seule copie qui a pu être consultée est détenue actuellement par la bibliothèque universitaire de Marseille. De même, sa biographie reste incertaine. Des membres de la Société historique de Lisieux s’emploient à identifier cette botaniste avec certitude.

.

Arthème Pannier (1817 – 1882) journaliste et archéologue, est né à Lisieux. Au fil de plus d’une centaine de petits carnets, il établit le relevé des monuments qu’il visite lors de ses balades et, en marge, dresse une liste des plantes qu’il rencontre. Les carnets sont conservés à la Société historique de Lisieux. Ils ont été référencés et sont en cours de numérisation.

Roger Brun (1906 – 1980), ingénieur agronome, s’installe à Friardel près d’Orbec en 1929. Depuis la ferme du Gros Chêne, il parcourt la Normandie pour traquer la faune sauvage. Il collecte aussi toutes les plantes qu’il rencontre et les met en herbier. Ses planches sont aujourd’hui conservées dans les réserves du muséum d’histoire naturelle du Havre.

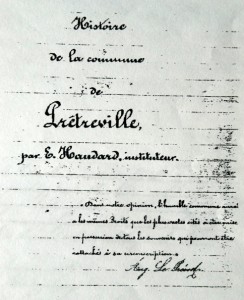

La liste des botanistes ayant contribué à mesurer la diversité de la flore du Pays d’Auge s’étoffera encore au fil des recherches. Il faudrait aussi y associer les instituteurs qui ont réalisé avec leurs élèves des monographies communales à la fin du XIXe siècle. Ils ont parfois consacré plusieurs pages à dresser des inventaires botaniques.

Le framboisier d’Amérique

Parmi les petits fruits cultivés au jardin, deux espèces de framboisiers ont été identifiées : le framboisier commun, avec plusieurs variantes, et dans quelques jardins subsiste une espèce moins connue, le « framboisier d’Amérique ».

Ce framboisier, plutôt une ronce, solide, épineuse à la tige rouge, produit des fruits allongés et fermes. Ils sont à maturité lorsqu’ils prennent une teinte rouge sombre. Leur parfum est moins prononcé que ceux de l’espèce commune et sont surtout utilisés pour décorer les pâtisseries, car la chair du fruit se tient bien.

Une histoire mal connue

L’histoire de cette espèce est mal connue et très peu documentée. Dans le Supplément au Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et métiers de 1777, il est précisé : « On nous a envoyé sous le nom de Framboisier d’Amérique, un framboisier qui ressemble au commun, mais qui est plus étoffé dans toutes ses parties : le fruit en est plus allongé, plus gros et plus tardif mais moins parfumé. Nous avons élevé le framboisier par la semence, qui avait été envoyée d’Amérique à M. Le Monnier. » Les pépiniéristes proposent la « mûre-framboise » (Rubus x loganobaccus), un hybride entre la ronce (Rubus ursinus) et le framboisier commun, mais le framboisier d’Amérique est très épineux et ne correspond donc pas à cette description.

Son comportement est celui d’une ronce qu’il faut palisser. Le feuillage est d’un vert un peu bleuté, rugueux. La tige est couverte d’aiguillons rigides. La plante se reproduit non par drageons, mais par marcottage des tiges sur le sol, comme le fait la ronce des haies.

.

Conserver cette espèce

Il nous semble intéressant de conserver cette espèce un peu singulière apparue dans les jardins du Pays d’Auge au début du XXe siècle et dont nous ne savons pas grand-chose sinon son extrême rusticité.

À découvrir au Jardin Conservatoire de Saint-Pierre-sur-Dives

Oratoires fleuris

Parfois au détour d’un chemin, dans une haie, appuyé à un arbre ou niché dans un mur, apparaît un oratoire à la Vierge que des inconnus sont venus humblement fleurir…

En Pays d’Auge les oratoires à la Vierge sont nombreux. On en dénombre à ce jour 250 édifiés à la fin du XIXe et au cours du XXe siècle. Les origines en sont parfois perdues dans la mémoire. Certains ont été édifiés pour honorer Notre-Dame-de-Lourdes, d’autres pour remercier d’avoir été épargnés par la guerre de 1870, pour le retour d’un fils de la guerre 1914-1918, pour la guérison d’un proche comme à Fontaine-la-Louvet en 1924.

Discrètement fleuris

Lors de leur érection ou de la bénédiction, l’enclos a été planté des fleurs ou d’arbustes à la mode du moment : roses, yuccas, lys, buis… Régulièrement, ils sont discrètement fleuris : de petits bouquets sont déposés chaque semaine au pied de l’édifice. Des potées y sont apportées et entretenues.

À Tortisambert, la Vierge de Lourdes a été bénie le 15 septembre 1879. La grotte a été construite par le maçon du village aidé des frères Jacquier de Caen. Depuis, à son pied fleurissent des « lys jaunes » ou hémérocalles, des roses, des « gants à la Vierge » ou ancolies et un élégant feuillage appelé le « ruban à la Vierge »…

À Canapville (61), l’imposant monument de la Vierge aux anges est fleuri d’anémones du Japon. Au pied de la grotte, à Fontaine-la-Louvet, le rosier ‘Dorothy Perkins’ éclôt pour la procession du 15 août que la famille continue d’organiser depuis 1923.

Une jonchée de roseaux

À Saint-Georges-en-Auge, lors de la bénédiction de Notre-Dame-de-la-Paix, offerte par les réfugiés et les habitants du hameau épargné par les bombardements du 20 août 1944, une jonchée de roseaux avait été étalée sur le sol et un arc fleuri entourait la statue.

Pour en savoir plus, lire Marie sur les chemins, oratoires à la Vierge en Pays d’Auge, Le Pays d’Auge, 2015.