Le plessage, une technique ancienne et efficace, refait son apparition.

Pourquoi plesser une haie ?

Cette méthode permet de se passer de matériaux artificiels (barbelés, etc.) et nécessite peu d’équipement. De plus, la régénération de la haie plessée consiste en un nouveau plessage et l’efficacité ne sera perdue que le temps de l’opération. Par contre, la régénération d’une haie vive demande un recépage, ce qui implique une inefficacité de plusieurs années.

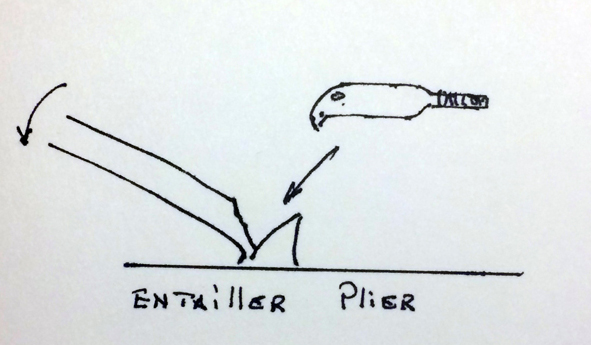

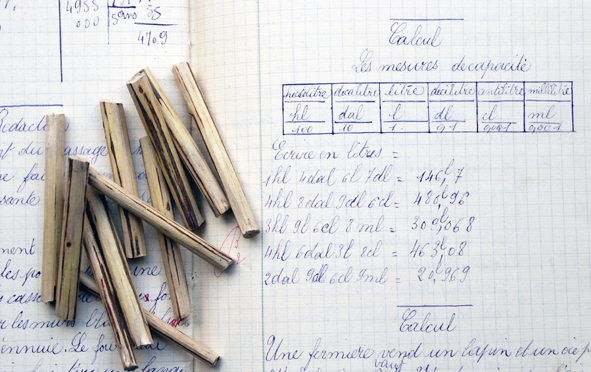

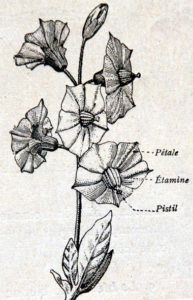

Entailler, plier, entrelacer

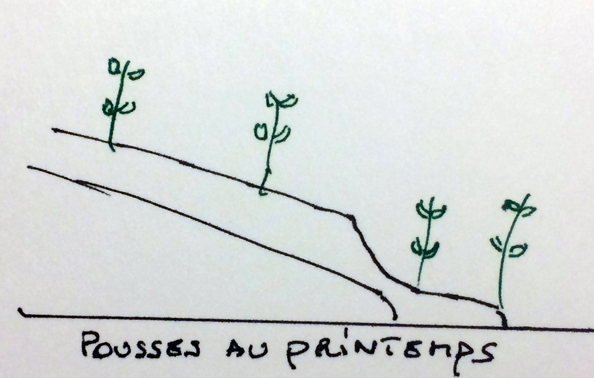

Partant d’une haie vive, l’idée est de créer une trame ou un maillage vivant. On entaille les troncs à la base de haut en bas sur la longueur et la profondeur nécessaires pour les rendre flexibles. Puis on les amène presque à l’horizontale, les tressant entre des piquets ou des troncs laissés intacts, faisant office de piquets vivants. Des pousses, sur les troncs pliés et à la base, complèteront la trame année après année. Le « miracle » est que la fine lame qui relie le tronc à sa base, si elle contient écorce, liber, cambium et un peu d’aubier, permet la survie et la croissance du sujet. La souche, elle, se comporte comme après un recépage ; ce qui en augmente la durée de vie.

Une technique ancienne…

Cette technique, peut-être d’origine celte ou saxonne, était répandue en Europe. On en trouve une description dans la Guerre des Gaules de Jules César : « ils [les Nerviens] ont eu l’habitude, pour arrêter plus facilement la cavalerie des peuples voisins, dans le cas où le désir du pillage l’attirerait sur leur territoire, de tailler et de courber de jeunes arbres, dont les branches, horizontalement dirigées et entrelacées de ronces et d’épines, forment des haies semblables à un mur, et qui leur servent de retranchement, à travers lesquels on ne peut ni pénétrer ni même voir. » (Livre II, chapitre XVII -Traduction française disponible sur http://bcs.fltr.ucl.ac.be/CAES/BGII.html) [consulté le 24.10.2022]

De multiples variantes régionales existent, chacune étant la meilleure !

Le summum étant une haie plessée d’aubépines uniquement, montée sur un talus empierré et doublée d’un fossé, impénétrable au cheval comme au lapin.

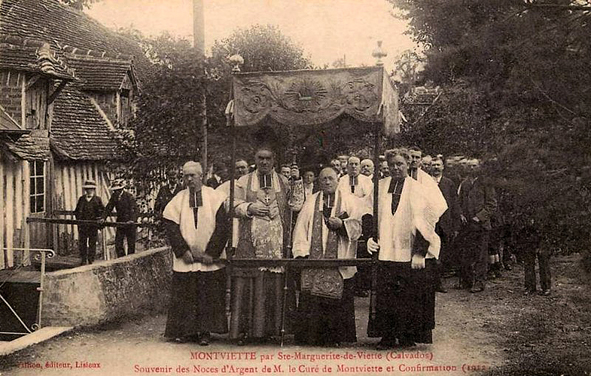

La haie plessée était présente dans la région comme en attestent les noms de lieux-dits y faisant référence, (lire ci-dessous le document du chercheur Dominique Fournier) ainsi que des tableaux (voir le tableau de Claude Monet La Pie (1868-1869), des photos ou des vestiges sur de vieilles haies.

Elles disparurent avec l’apparition du barbelé à la fin du 19e et surtout après la Première Guerre mondiale. Le coup de grâce fut donné par la mécanisation intensive et le remembrement au sortir de la Deuxième Guerre mondiale.

… remise en valeur aujourd’hui

Depuis quelques décennies, la technique connaît un regain au Royaume-Uni où sont même organisés des concours de plessage régionaux. Les participants doivent respecter scrupuleusement le style associé et l’usage des outils afférents.

En France, la technique réapparaît dans le Nord, le Nord-Ouest, le Perche, le Morvan, etc.

Les essences

Les végétaux utilisés pour créer une haie qui sera plessée sont multiples. Il vaut mieux prendre des plants indigènes et éviter ceux toxiques pour les animaux concernés. Pour contenir le bétail, aubépine, prunellier et houx sont les plus efficaces, mais le houx est très lent à croître. Les autres espèces faciles à plesser sont : noisetier, charme, hêtre, érable champêtre, chêne… Un mélange de ces espèces créera une bonne haie.

Quand plesser ?

Après la plantation, il faudra attendre cinq à dix ans et/ou une hauteur de haie de 2,5 à 4 mètres avant de plesser, pour obtenir après plessage une hauteur de 1,20 à 1,40 mètre. (Les hauteurs et durées sont indicatives, car variables en fonction des essences, de l’environnement et du climat.)

La période pour effectuer le travail va de septembre à mars, hors gel. Les mois de septembre, octobre et mars sont préférés pour la cicatrisation.

La répétition du processus se fait tous les quinze à vingt-cinq ans, voire cinquante ans dans des conditions optimales. Et la perte d’efficacité ne durera que le temps du plessage, ce qui en fait la conduite idéale des haies pour clore un champ.

La taille d’entretien devrait idéalement se faire manuellement, ce qui permet de voir et d’anticiper les problèmes. La fréquence de la taille, qu’elle soit manuelle ou mécanique, devrait être d’une fois tous les deux à trois ans pour donner plus de sous-produits, favoriser la biodiversité et allonger la durée de vie des plants. La taille en dôme, en triangle ou en trapèze favorisera l’accès de la lumière sur toute la haie.

La procédure

Il faut compter plesser 10 à 30 mètres par jour en fonction de ses capacités (!) et de l’état de la haie.

Sur une pente, on commence par le haut du terrain et on plesse la haie du bas vers le haut, ce qui diminue la pliure.

- On commence par nettoyer la base de la haie : on ôte les bois morts et mal configurés, les ronces, etc. Puis on sélectionne les troncs que l’on va plier en évitant cependant d’enlever trop vite les surnuméraires. On élague les branches pouvant entraver le pliage. Du côté animaux, on garde des branches pour protéger la base de la haie. De l’autre côté, on élague bien pour permettre à la lumière d’atteindre les troncs et les bases, afin que les pousses verticales puissent démarrer.

- Ensuite, pour un droitier, on exerce une traction de la main gauche sur le tronc et avec la serpe on entame celui-ci en oblique à une hauteur d’au minimum trois fois le diamètre au minimum (10-20 centimètres du sol). On entaille jusqu’au moment où le tronc devient flexible. Tout est alors une question de dosage entre coupe et traction pour amener le sujet presque à l’horizontale dans l’axe de la coupe sans casser le lien de vie. On plie jusqu’à ce que le tronc soit stable, en contact avec le sol ou avec le tronc précédent. Jusqu’à 7 centimètres de diamètre, on utilise la serpe ou la hache. Au-delà, la tronçonneuse facilite le travail (mais ne peut pas être utilisée lors de concours !).

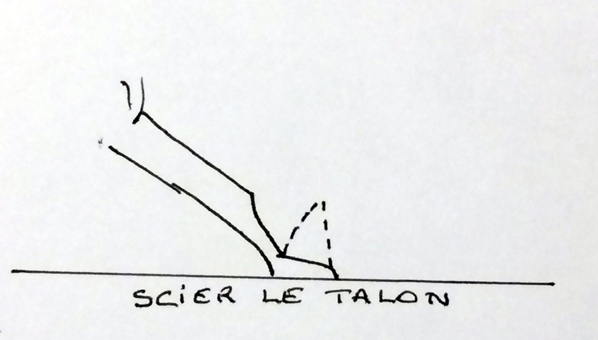

Ceci fait, on coupe le talon de la taille en évitant de créer une poche qui pourrait accumuler l’eau et on passe au tronc suivant.

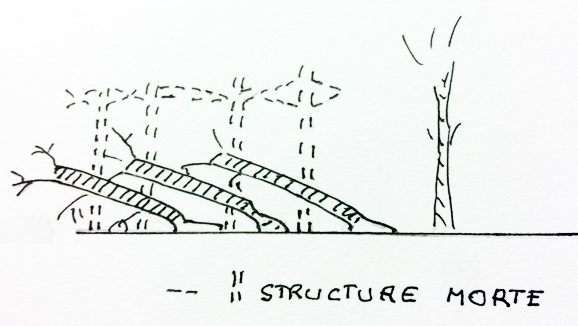

- En fin de journée, on enfonce des piquets de noisetier ou de châtaignier (4 centimètres de diamètre et 150 centimètres de hauteur) tous les 50 centimètres, légèrement décalés côté bétail, et on tresse au sommet des tiges de noisetier ou de charme pour stabiliser l’ensemble. Cela s’appelle la parure.

La vie des piquets et des tiges n’est pas très longue, mais les pousses sur les troncs et à la base renforceront le maillage et compenseront rapidement l’affaiblissement de la structure morte.

Pour les puristes, une touche finale consiste à couper en biais le sommet des piquets à la même hauteur.

Les outils

– une serpe, qui peut être à long manche, pour dégager les ronces, orties, débris, bois mort divers et pour réaliser l’entaille;

– un échenilloir pour élaguer les troncs;

– une hache pour élaguer et pour réaliser les piquets;

– une scie à archet pour couper les talons;

– une tronçonneuse pour les gros sujets (diamètre de plus de 10 centimètres);

– un maillet en bois (qui peut être une section de tronc avec un tronçon de branche toujours attaché);

– un sécateur;

– une pierre à aiguiser, des vêtements résistant aux épines, de solides chaussures et des gants (et une trousse de premiers secours…).

Serpe à long manche, gros sécateur et hache, collection Montviette Nature et château de Crèvecoeur

Les variantes

Chaque type de plessage est lié à une région, c’est-à-dire au matériel végétal qui est disponible et à la destination de la haie. Plutôt que de décrire toutes ces variantes, voici les options principales à chaque étape.

La haie peut être simple ou double, avec même un chemin d’entretien entre les deux ensembles. Elle peut aussi être montée sur un talus doublé de fossés.

Le sens du plessage est généralement unique, mais rien n’empêche d’utiliser les deux sens, à partir d’un siège de noisetiers par exemple.

En Allemagne, des haies de charmes sont plessées en croix, et au point de contact, l’écorce est enlevée, ce qui fera fusionner les deux végétaux.

Pour combler un vide, on peut également partir en sens opposé, faire à mi-hauteur une seconde entaille et revenir dans le sens initial.

Avec ce même objectif, on peut plesser sous l’horizontale et au point de contact avec le sol faire une deuxième entaille et marcotter la tige à cet endroit.

Dans la même idée, une tige irrégulière peut être ramenée dans l’axe de la haie par plusieurs entailles dans le plan horizontal.

Le plessage peut s’effectuer à différentes hauteurs. C’est alors la partie verticale des troncs qui sert de piquet.

Les piquets peuvent être droits, inclinés, décalés, morts ou vivants, positionnés avant le plessage ou après.

Le sommet peut être coupé droit, en oblique, en pointe ou contenir un segment de branche qui aura le même rôle que la parure.

La parure connaît de nombreuses versions dont une des extrêmes est le chevron utilisé dans certaines parties du Yorkshire.

Des arbres de haut jet ou des têtards peuvent être présents. Ils sont facilement intégrés au système et apportent ombre, bois, fruits, beauté et enrichissent le biotope.

Pour en savoir plus

Franck Viel, Le plessage de la haie champêtre, clôture vivante, Maison botanique (de Boursay) et Association Passages, août 2003.

Le plessage de la haie champêtre, clôture vivante, Guide technique, Maison botanique, 2012 (consultable en ligne).

Conduite de la haie : plessage, Fiche réalisée par le Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement de la Sarthe, 2009 (disponible en téléchargement).

Le plessage des haies, sur le site Internet de l’association Haies vives.

John Wright, A Natural History of the Hedgerow, Profile Books, London, 2017.

Murray Maclean, Hedges and Hedgelaying, The Crowood Press, 2020.

Alan Brooks, Hedging, A Practical Handbook, British Trust for Conservation Volunteers, 1975.

Le Plessis et la Plesse dans les noms de lieux

par Dominique Fournier (linguiste, spécialiste de la microtoponymie)

La pratique du plessis, de la haie pliée ou plessée est attestée dans la toponymie normande depuis le Moyen Âge, et ses traces sont nombreuses en pays d’Auge. Le terme de base évoquant cette technique est l’ancien français plaisse, plesse désignant une haie faite de branches entrelacées, puis un terrain clos ceint d’une telle haie. Le mot survit en patois normand et d’autres parlers d’oïl avec un sens technique : il y désigne la branche d’une haie dépassant le niveau voulu de la clôture, et rabattue obliquement vers le centre où elle est maintenue par un lien. Il est aussi attesté dans le Berry au sens de “branche rabattue”, et dans le Maine avec celui de “clôture ; clôture en épines”. Ils’agit soit du dérivé de plaissier, plessier“plier; entrelacer” (du latin populaire °plaxare), soit du produit du gallo-roman °plaxa, féminin de °plaxu “plié, entrelacé”, issu du latin populaire °plaxus, réfection du latin classique plexus, de même sens.

Les mots plaisse et plaissier appartiennent à une très riche famille en ancien français, dont plaisseis, plessis est sans doute le mieux connu. Ce dernier possède tous les sens de plaisse, et a désigné plus généralementdivers lieux clos de haies entrelacées, de claies, de clôtures ou de palissades. De cette même famille relèvent encore plais, synonyme de plaisse (d’où le type toponymique le Plais, le Play, le Plix, etc.) ; plaissié, synonyme de plaisseis (d’où le type le Plessé, etc.); plaissee “clos, parc fermé de haies”, etc.

On constatera que de nombreux toponymes augerons du type la Plesse ou le Plessis ont désigné des manoirs et des fiefs ainsi défendus, mais aussi des domaines plus modestes ou des bois usant de cette technique. Pour ce qui est du premier type, connu dans toute la Normandie, l’un des domaines les plus importants de ce nom dut être celui de la Plesse, manoir, seigneurie et ancienne ferme à Saint-Germain-de-Montgommery (la Plesse 1666, la Plaise 1753/1785, la Plesse 1834, la Plisse 1835/1845, la Plesse 1883, 2022).

Mais c’est le type Plessis qui est le mieux attesté, tant dans le pays d’Auge (on y relève plus d’une vingtaine d’occurrences) que dans le reste de la Normandie, environ 150, sans doute plus, comme Le Plessis, lieu-dit à Forges (61). Parmi les toponymes les plus anciens, citons le Plessis, ancienne ferme et bois du fief de Beaumont-en-Auge (es plesseiz 1261/1266, le Plessis 1753/1785) ; ancien domaine vers Le Pin (le Plesseiz;eu Plesseiz du Pin 1261/1266 ; ancien bois à Ouilly-le-Vicomte (quoddam nemus cum fundo terre quod vocatur Le Plesseiz 1277) ; le Plessis Esmangard, nom primitif de Dozulé (Plessitium Ermengardis 1382 (?), Notre-Dame du Plessis Ermengard 1400, le fief du Plessis Esmenguard, autrement Silly 1620/1640, le Plessis Esmangard 2001) ; le Plessis, ferme, manoir et ancien fief à Saint-Germain-la-Campagne, 27 (le Plessis 1416, 1753/1785, 1998) ; hameau et ancien fief à Épaignes, 27 (le fief du Plessis 1540, le fief du Plessis, assis a Espaigne 1541, le Plessy 1753/1785, le Plessis 1878, 1985 ; etc.