Étrange petite plante sauvage qui ne sent rien lorsqu’elle est fraîche et qu’il est nécessaire de laisser sécher pour en sentir le parfum. En redécouvrir les usages…

Sous les hêtres

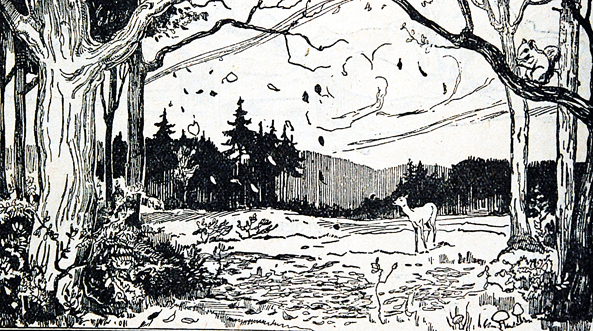

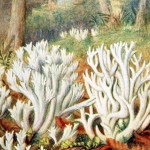

L’aspérule odorante (Galium odoratum) est une plante discrète des sous-bois de feuillus. En forêt de Montpinçon (Calvados), elle pousse sous les hêtres et les chênes en touffes serrées. En mai, sa floraison est remarquable : ses petites fleurs blanches en étoile tapissent le pied des arbres.

Mais paradoxalement elle ne sent rien, ou presque, quand elle est fraîche. Son arôme se dégage lorsque l’on coupe la fleur et qu’elle commence de sécher. La plante dégage alors un parfum d’amande.

Muguet des armoires

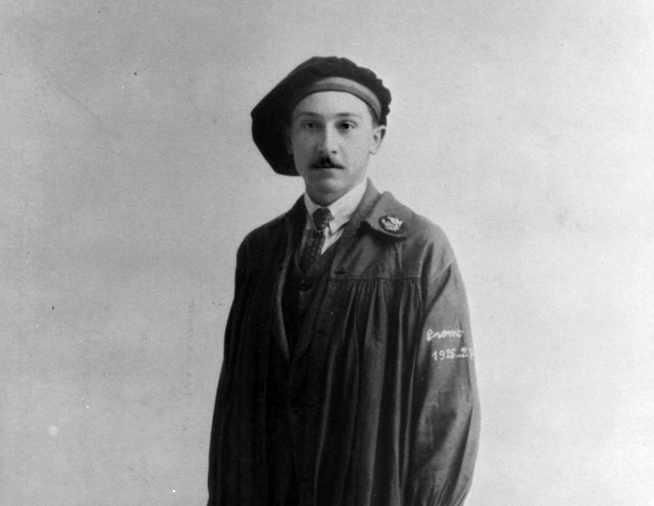

Autrefois, en Basse-Normandie, les fleurs et le feuillage séchés de l’aspérule étaient glissés en bouquets enveloppés de papier de soie entre les piles de linge rangées dans les armoires pour éloigner les mites, d’où son nom de « muguet des armoires ». Le botaniste normand Louis-Alphonse de Brébisson ajoute, dans sa Flore de la Normandie en 1835, qu’il a entendu qu’on l’appelait « petit muguet ».

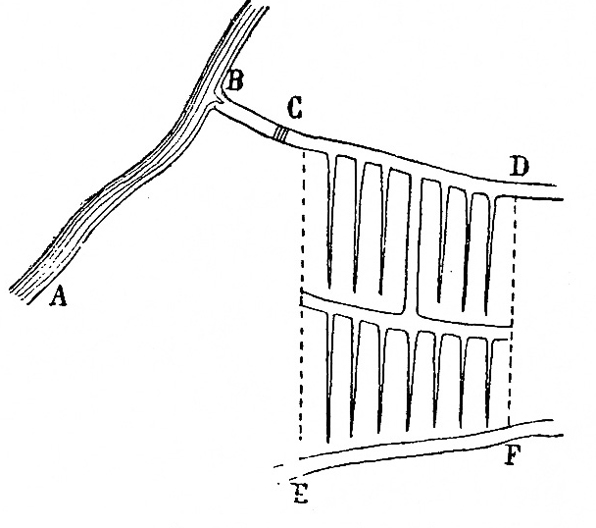

Elle fut tellement utilisée que les Normands l’ont cultivée au jardin. Culture facile à conduire.

En cuisine

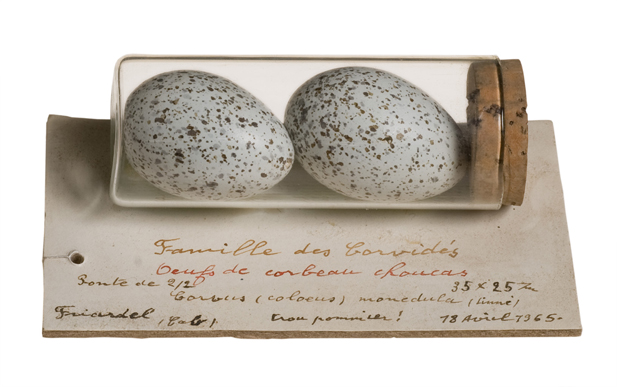

Le chef cuisinier Jean-Marie Dumaine, originaire de Tinchebray, exerce ses talents en Allemagne. Il ne cuisine que les plantes sauvages. En 2012, pour son retour dans son pays natal, et avec la complicité de Montviette Nature, il avait préparé une délicieuse crème à l’aspérule. La veille, il avait parfumé le lait chaud en y laissant, toute la nuit, des feuilles et des fleurs sèches d’aspérule. Le lendemain, après l’avoir égoutté, il avait préparé une crème aux œufs selon une recette traditionnelle.